효율적인 3D 장면 표현 방법 개발

기계학습 최우수 학술대회 ICLR 2024 Spotlight, 컴퓨터비전 최우수 학술대회 CVPR 2024 Highlight 선정

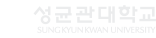

인공지능학과 박은병, 고종환 교수 · 이주찬 연구원

-

글로벌바이오메디컬공학과 박장연 교수

생각의 흐름을 볼 수 있는 초고속 뇌 신경활동 영상기술 세계 최초 개발

글로벌바이오메디컬공학과 박장연 교수 연구팀은 수 밀리 초의 초고시간해상도로 생체 내 뇌 신경활동을 직접 영상화할 수 있는 차세대 뇌기능 영상기술을 세계 최초로 개발하였다. 제안된 초고속 뇌 신경활동 영상기술의 주된 검증은 전기 생리학 연구 그룹인 고려대학교 곽지현 교수(현재 서울대학교 뇌인지과학과) 연구팀과의 협업으로 이루어졌다. 비침습적 뇌기능 영상(혹은 신경영상) 기법들은 생체 내 뇌기능이 어떻게 이루어지는지를 규명하는 데 큰 역할을 하고 있다. 하지만 현재 가장 널리 사용되고 있는 비침습적 뇌기능 영상들인 뇌전도(EEG)와 뇌자도(MEG), 그리고 기능적 자기공명영상(fMRI) 등은 시간 및 공간해상도 측면에서 뚜렷한 장단점들을 가지고 있어 생체 내 뇌 연구에 중요한 한계로 작용하고 있다. 예를 들어, EEG와 MEG는 높은 시간해상도(~밀리초)에도 불구하고 낮은 공간해상도(~센티미터)를 제공하고, fMRI는 높은 공간해상도(~밀리미터)에도 불구하고 낮은 시간해상도(~초)와 혈류 기반의 간접적인 신경활동 정보만을 제공한다. 박장연 교수 연구팀에서는 신경활동전위 변화시간에 버금가는 수 밀리 초의 시간해상도를 가지는 자기공명영상을 구현할 경우 직접적인 신경활동의 측정 및 영상화가 가능할 것이라 예상하였고, 영상 데이터를 쪼개어 얻는 방법을 이용해 밀리 초의 초고시간해상도를 가진 자기공명영상을 구현하였다. 연구팀은 이를 이용해 높은 시공간해상도로 신경활동을 직접적으로 영상화함과 동시에, 뇌 신경망에서의 신경활동이 전달되는 과정 또한 영상화하였다. 또한 이러한 직접적 신경활동영상의 새로운 신호 기전에 대해서도 중요한 가설을 제안하였다. 연구팀은 9.4T 동물용 MRI 장비에서 살아있는 마우스의 뇌를 이용해 개발한 초고속 뇌 신경활동 영상기술을 검증하였다. 마우스 수염 부위에 주기적인 전기 자극을 가하면서 시상(thalamus)과 일차 체성감각피질(primary somatosensory cortex, S1)을 포함하는, 0.22 밀리미터의 공간해상도와 5 밀리 초의 시간해상도를 가지는 신경활동의 시간열(time series) 영상을 획득하여 20-25 밀리 초에서 S1에서의 신경활동 반응을 확인하였다. 이와 더불어 S1에서의 신경활동 반응 전에 10-15 밀리 초 사이에서 나타나는 시상에서의 신경활동 반응 또한 확인하였고, 이를 통해 시상을 거쳐 S1에 이르는 시상-피질 신경전달경로 상에서 시간에 따른 신경전달이 어떻게 이루어지는 지를 영상화하였다. 또한 이러한 초고속 신경활동 영상의 새로운 신호 기전으로 신경활동 시 발생하는 세포막변위의 변화에 따른 T2 이완화 시간(relaxation time)의 변화를 제시하였다. 연구팀이 제안한 높은 시간 및 공간해상도를 가진 생체 내 초고속 뇌 신경활동 영상기술은 수 밀리 초의 초시간해상도로 생체 내 뇌 신경활동을 영상화함으로써, 신경활동의 직접적인 영상화와 함께 뇌 신경망에서 신경활동 신호의 전달이 어떻게 이루어지는지를 보여줄 수 있는 차세대 뇌기능 영상기법이라고 말할 수 있다. 이러한 차세대 뇌기능 영상기법을 통해 다양한 인지과정에서 뇌 기능이 실제로 어떻게 이루어지고 있는지를 반영하고 표상할 수 있는 실제에 가까운 다이내믹한 뇌 신경망 모델이 구현이 가능할 수 있을 것이며, 임상적인 측면에서는 퇴행성 뇌질환에서의 인지 손상이나 정신질환에 있어서 객관적이고 정량적인 평가를 가능하게 함으로써 현대 의학의 추세인 개인별 정밀 진단에 크게 기여할 수 있으리라 기대한다. 박장연 교수는 “본 연구는 뇌기능 영상 분야의 오랜 숙원이었던 높은 시간 및 공간해상도를 동시에 가진, 생체 내 뇌 신경활동 영상을 구현했다는 점에서 매우 큰 의미가 있다”며 “특히 초고시간해상도로 뇌 신경망에서 신경활동의 활성화 및 전달과정을 영상화할 수 있다는 것은 뇌 신경망에서 인지 과정에 따른 정보의 흐름 즉 생각의 흐름을 볼 수 있다는 것을 의미하며, 이를 통해 뇌 기능의 위계적인 연결 구조를 규명함으로써 ‘생각하는 뇌’에 대한 실질적으로 깊이 있는 이해를 가능하게 할 수 있을 것”이라고 말했다. 덧붙여 “인간에게도 적용 가능하다는 것이 검증되면 뇌 과학 분야에 ‘Game Changer’ 가 될 수 있을 것으로 기대한다.”고 말했다. 이 연구 성과는 2022년 10월 14일 국제학술지 ‘Science’저널 (IF: 47.728) 에 Research Article로 게재되었으며, 주목할 만한 논문에 대해 실리는 논평 기사인 Perspectives와 함께 실렸다. 또한 논문 게재와 함께 Nature news에서도 논문에 대한 기사를 다루었으며, The Scientist(영국)와 STAT news (미국)에서도 논문에 대한 기사를 실었다. ※ 논문제목: “In vivo direct imaging of neuronal activity at high temporo-spatial resolution” ※ Science, https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh4340 [연구그림 1] 높은 시공간해상도의 DIANA 기술은 시상-피질 경로에서의 신경신호 전달을 영상화할 수 있음. A. 왼쪽: 시상(초록색)과 S1BF(자주색) 영역이 표시된 마우스 뇌의 지도. 오른쪽: DIANA 실험 모식도. B. 비교를 위해 DIANA 실험과 동일한 전기 자극으로 얻은 BOLD-fMRI 결과 (뇌 활성화 맵). C. 5 밀리 초 시간해상도의 DIANA 뇌 활성화 맵 시간열(time series) (대표 5마리 마우스 데이터). D. 시상과 S1BF 영역에서의 시간에 따른 DIANA 신호 변화. E. 시상과 S!BF에서 DIANA 피크 신호가 나타나는 시간 (각 영역에서의 신경활동 활성화 시간)들의 평균을 나타내는 막대그래프. F. 위: DIANA 실험과 동일한 자극을 가진 전기 생리학 실험 모식도. 아래: 형광 염료를 이용해 시상과 S1BF 에서의 전극(electrode) 위치 확인. G - H. 시상(G)과 S1BF(H)에서 뉴런 스파이크들의 multi-unit activity (MUA) 분석과 single units 분석. I. 시상(위)과 S1BF(아래)에서 자극 후 시간에 따른 single units의 히스토그램과 DIANA 신호 변화(시상: 초록색 실선, S1BF: 자주색 실선)의 비교. J. 시상과 S1BF에서 single units 들의 피크 발화 율(firing rates)이 나타나는 시간들을 나타내는 막대그래프. [연구그림 2] 피질 층에서의 DIANA 활성화 맵은 기능적으로 뚜렷한 피질 층 관련 미세회로들을 보여줄 수 있음. A. 왼쪽: DIANA 실험 모식도. 오른쪽: 시상 내부 핵들(VPMd, VPMv, POM), S1BF과 S2의 피질 층들(L2/3, L4, L5, L6)이 표시된 마우스 뇌의 지도. B. 왼쪽: DIANA 실험과 동일한 자극을 가진 전기 생리학 실험 모식도. 오른쪽: 형광 염료를 이용해 시상 핵들과 S1BF 피질 층들에서의 전극 위치 확인. C. 왼쪽: 시상 핵들에서의 5 밀리 초 시간해상도 DIANA 뇌 활성화 맵 시간열. 가운데: 시상 핵들에서의 시간에 따른 DIANA 신호 변화. 오른쪽: 각 시상 핵에서의 피크 DIANA 신호들의 평균. D. 왼쪽: 시상 핵들에서의 single units spike 발화 율의 히트맵(heatmap) 시간열. 가운데: 시상 핵들에서의 시간에 따른 spike 발화 율 변화. 오른쪽: 각 시상 핵에서의 피크 spike 발화 율의 평균. E. 왼쪽: S1BF 피질 층들에서의 DIANA 뇌 활성화 맵 시간열. 가운데: S1BF 피질 층들에서의 시간에 따른 DIANA 신호 변화. 오른쪽: 각 피질 층에서의 피크 DIANA 신호들의 평균. F. 왼쪽: S1BF 피질 층들에서의 single units spike 발화 율의 히트맵 시간열. 가운데: S1BF 피질 층들에서의 시간에 따른 spike 발화 율 변화. 오른쪽: S1BF 각 피질 층에서의 피크 spike 발화 율의 평균. G. 왼쪽: S2 피질 층들에서의 DIANA 뇌 활성화 맵 시간열. 가운데: S2 피질 층들에서의 시간에 따른 DIANA 신호 변화. 오른쪽: S1 각 피질 층에서의 피크 DIANA 신호들의 평균. H. 왼쪽: S2 피질 층들에서의 single units spike 발화 율의 히트맵 시간열. 가운데: S2 피질 층들에서의 시간에 따른 spike 발화 율 변화. 오른쪽: S2 각 피질 층에서의 피크 spike 발화율의 평균. * 기사 링크 Nature https://www.nature.com/articles/d41586-022-03276-5 TheScientist https://www.the-scientist.com/news-opinion/new-mri-technique-tracks-brain-activity-at-millisecond-timescales-70626 STAT news https://www.statnews.com/2022/10/13/faster-brain-imaging-seems-to-overcome-limitations-of-mri-scans/ 왕이신문 https://c.m.163.com/news/a/HJUQ2AP905349C3F.html?spss=newsapp&spsnuid=oZlx0DZd33OSWgG0kMOOUuM7BDC%2FiTfKiWqAqYquhrd6bSMjx5AhlFPCxNgjPPppLKLFB1b60t5bfMyo%2BfU9vA%3D%3D&spsdevid=01FAE289-ED08-4A0C-8400-E606EBBCD204&spsvid=&spsshare=wx&spsts=1666052754167&spstoken=SfdkYiZhpyVZWhpU%2BRUwim4QV5mcCcJr7ezvwp%2Fwwy%2FIAvHE%2BhK9eCCy270blp2R&spssid=2abc334fb2d6ee470fa4c0642a06a8a8&spsw=2&isFromH5Share=article

- No. 213

- 2022-11-07

- 7182

-

생명과학과 이재성 교수 ·이영환 김민섭 연구원

요각류의 후성유전학적 가소성은 해양산성화 적응과 연관

생명과학과 이재성 교수 연구팀(이영환 박사(공동 제1저자 및 공동 교신저자), 김민섭 석박통합과정(공동 제1저자))은 해양산성화(ocean acidification) 노출에 대한 동물성 플랑크톤 요각류에서 여러 세대에 걸친 부정적 생식(negative reproduction)의 회복과정이 후성유전학적 가소성(epigenetic plasticity)과 연관되어 있음을 밝혔다. 연구팀은 대기 중 이산화탄소(CO2)의 농도가 증가함에 따라 해양은 점점 더 산성화되고 있으며, 이러한 해양산성화는 해양생태계를 크게 변화시킬 것으로 우려된다고 말했다. 특히, 동물성 플랑크톤의 생식능력에 대한 현저한 감소가 관찰되고 있으며 이는 궁극적으로 종의 지속가능성과 해양 생태계의 영양 역학적인 측면에 영향을 미칠 수 있다. 연구팀은 기수성 요각류 Paracyclopina nana를 이용하여 해양 산성화에 대한 다세대간 노출실험을 진행하였으며, 부모세대(F0)에서 관찰된 성비(sex ratio) 및 생식에서의 부정적 변화가, 후손 세대(F2 및 그 이후)에서는 관찰되지 않음을 발견하였다. 해양 후성유전학은 급격히 변화하는 해양환경조건에서 해양생물들의 빠른 적응 과정을 분석하는 방법으로 주목받고 있다. 이에 한세대가 짧은(2주 정도) 요각류를 이용하여 해양산성화에 의한 DNA 메틸화 패턴 및 전사체 변화와 생체내(in vivo) 실험을 통하여 관찰된 생식능력 회복에 내재적인 후성유전학적 역할을 면밀히 분석하였다. 연구팀은 DNA 메틸화 수준의 후성유전학적 수정(modification)이 미래의 기후 변화에 대한 동물성 플랑크톤의 적응에 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 보여주었으며, CO2의 증가에 따른 환경 스트레스에 대한 요각류의 미래 취약성을 평가하는 데 있어 후성유전학적 가소성을 고려할 필요성을 강조하였다. 이재성 교수는 “이번 연구는 작은 크기(0.6mm 이하)의 비모델종의 기술효용적 한계를 극복하고 요각류에서 해양산성화의 다세대간 노출, 후성유적학적 변형 및 이들의 기능적 결과 분석간의 인과관계를 밝힌 것에 의의가 있다”며 “해양생물의 발달과 성장에 영향을 미치는 환경 매개변수를 추적하기 위한 DNA메틸화의 기능적 관련성을 탐구할 수 있을 것으로 기대된다.”고 하였다. 본 연구는 해양수산부의 다부처 유전체 사업, 마린바이오틱스개발 사업 및 한국연구재단의 기본연구과제 및 중견연구과제 지원으로 수행되었으며, 연구 결과는 환경연구 분야의 세계적인 학술지 Nature Climate Change(IF 28.660, JCR 상위 0.78%, 1/127)에 9월 29일(목)에 온라인 게재되었다. * 논문명: Epigenetic plasticity enables copepods to cope with ocean acidification * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41558-022-01477-4

- No. 212

- 2022-10-31

- 4807

-

신소재공학부 서수정 교수

MEMS · Sensor 연구 플랫폼 구축

경기도 지역협력연구센터(GRRC)사업의 지원을 받고 있는 성균관대학교 융복합센서 소재공정 플랫폼 센터(센터장 서수정교수)는 교내 7분의 교수와 10여개의 기업과 함께 융복합센서 구현에 필요한 새로운 핵심소재와 공정기술을 개발하여 원천기술을 확보하고, 이 분야의 석박사 인력을 육성하는 등 글로벌 센서산업을 선도하는 기술적, 산업적 거점을 목표로 활발히 산학연구를 수행하고 있다. 서수정 교수는 신소재공학부 교수로 33년간 근무하면서 학술적 업적 뿐 아니라 TIC, RRC, RIS, RIC 등 산업부, 과기부, 교육부, 중기부, 경기도의 소재‧공정 기반 대형 정부지원 센터사업을 수행하였으며 이 연구비를 통해 반도체 클린룸, 초정밀 재료분석 장비 등 연구장비 인프라를 구축하였다. 센터내에 8 inch wafer 공정(cleaning, oxidation, photolithography, etching, sputter, CMP, bonder 등)이 가능한 시설을 구축하여, 최근 이러한 연구기반 인프라 확충을 통해 소재부품장비기술개발(소부장)사업, 핵심연구지원센터(Core facility), 대학혁신기반센터(UIC) 사업 등 정부과제를 유치하여 많은 교수진들과 함께 사업을 수행하고 있으며, 520여개의 외부기업에 인프라 및 기술지원을 실적이 있다. 최근 5년간 국내외 29건의 특허를 출원 등록하였고, 미국기업에 특허이전 실적을 포함한 12건의 기술이전 실적이 있으며, 또한 반도체 인프라활용 현장인력양성사업을 유치하여 재직자 및 미취업자를 대상으로 센서 및 반도체 교육을 실시하여 재직자 314명, 미취업자 522명의 교육생을 배출하였고, 향후 2027년 까지 재직자 730명, 미취업자 290명을 교육을 계획이다. 서수정 교수의 특훈교수 임용으로 센터의 기구축된 장비와 산업체와의 협력시스템을 활성화시켜 산학협력을 가속화시킬 것으로 기대된다.

- No. 211

- 2022-10-24

- 5948

-

전자전기공학부 김동인 교수

인공지능 접목한 통신 기술로 6G 구현해야

전자전기공학부 김동인 교수는 “6G 기술은 단순히 5G 기술의 진화가 아니다. 완전히 새로운 패러다임을 만들어 가는 국제적이고 치열한 경쟁 속에 놓여 있다”고 강조하면서, 6G의 핵심 기술을 ‘연결 지성(Connected intelligence)’이라 소개했다. 그는 “지식 정보가 무선 공간에서 통신의 뒷받침을 받으며 인간, 기계, 사물인터넷 환경에서 전체적으로 통합되면서 인공지능이 기반이 되는 새로운 패러다임 개발이 필요하다”고 설명했다. 6G는 5G에 비해 매우 높은 수준의 통신 환경을 요구한다. 정보통신기획평가원이 최근 발표한 ‘6G 이동통신 기술 동향’ 보고서에 따르면, 홀로그램 통신과 촉각 인터넷 등의 서비스를 원활히 제공하기 위해서는 5G 대비 최소 50배 이상 빠른 속도, 40배 이상의 저지연 특성, 100배 이상의 신뢰성이 요구된다. 또 최대 1,000㎞/h 이동체의 통신 지원과 5G 대비 10배 많은 장치 연결이 가능해야 한다. 이렇게 요구 수준이 높은 만큼 6G 환경에서는 통신 효율이 매우 중요하다. 이와 관련해서 김동인 교수는 “6G 환경에서 통신 효율이 획기적으로 개선되지 않으면 지연, 보안, 정보 가치 소멸 등의 문제가 발생하는데, 이는 기존의 5G를 개선하는 것으로는 극복이 불가능하기에 새로운 패러다임이 요구된다”고 설명했다. 그는 이에 대한 해결책으로 먼저 ‘의미통신(semantic communication)’을 제안했다. 의미통신은 단순히 데이터만 전송하는 것이 아니라, 데이터의 의미를 추출해서 채널 부호화를 거쳐 정보량을 획기적으로 줄이는 방법이다. 이것이 가능한 것은 인공지능 기술의 뒷받침 덕분이다. 그는 “인공지능 기술이 의미통신에 접목되면 정보 송·수신 시 처리해야 할 과정을 학습시킬 수 있다.그러면 정보의 일부만 보내도 그다음 메시지가 무엇일지 예측이 가능하다. 꼭 필요한 정보만 추출해서 보내면 인공지능이 메시지를 복원해 내는 것이다. 이렇게 정보량이 획기적으로 줄면 6G가 요구하는 지연 및 보안 이슈를 극복할 수 있을 것”이라고 설명했다. 또 김 교수는 “의미통신을 구현하려면 새로운 학습 기법을 개발해야 한다. 복잡하고 역동적인 특성을 가진 무선 채널에 인공지능 학습 기법을 적용하기가 어렵기 때문에 그 해결법을 찾는 것이 6G 성패의 중대한 관점이 될 것”이라 덧붙였다. 아울러 김 교수는 6G 기술 구현을 위한 또 다른 새로운 패러다임으로 ‘재구성가능한 지능형 표면(RIS, Reconfigurable Intelligent Surface)’ 기술을 언급했다. RIS는 안테나 표면의 전자기적 특성을 이용해 기지국에서 나온 전파를 이용자에게 전달하는 기술이다. 통신 전파는 세대를 거듭할수록 대역폭은 넓어지고 파장은 짧아지는데, 그럴수록 데이터 전송률은 높아지나 장애물에 취약하다는 단점이 있다. RIS는 전파 특성에 맞게 전달력을 조절하는 기술로, 장애물이 있는 환경이나 실내 환경에서 5G나 6G와 같은 높은 대역폭의 통신 품질을 개선할 수 있다. 특히 6G는 5G에 비해 요구되는 RIS 기술의 수준이 매우 높다. 김 교수는 “이 역시 인공지능 기법을 이용해 RIS를 구성하면 무선 통신의 여러 한계를 단번에 극복할 새로운 돌파구를 만들어 줄 수 있다”고 전망했다. 기존에는 송신단과 수신단을 통합 설계하는 것으로 무선 채널의 문제를 극복해 왔는데, 이 방법은 이미 개발이 거의 다 이루어졌고, 여기에 인공지능을 탑재해 원하는 환경으로 바꾼다는 것이 김 교수의 설명이다. 김 교수는 “결국 6G의 성패는 인공지능을 활용한 의미통신 기술과 RIS 시스템 설계에 달려있다”고 강조했다.

- No. 210

- 2022-10-14

- 4330

-

신소재공학부 염근영 교수

반도체 식각기술을 선도하는 플라즈마공정연구실

2022년도 특훈교수로 선정된 신소재공학부 염근영 교수팀은 반도체의 8대 공정기술중의 한가지인 반도체의 플라즈마를 이용한 식각기술에 대한 연구를 중점적으로 연구를 하고 있다. 플라즈마란 고체, 액체, 기체 다음의 제 4의 물질로 이온화가스로서, 증착, 표면처리, 식각 등의 다양한 공정에 사용되는 기술이다. 반도체가 수나노크기의 첨단기술로 구성되는 데에는 우선 사진감광기술로 나노미터크기의 유기물마스크 층을 기판위에 형성하는 극자외선 (EUV) 리소그라피기술과 같은 기술이 필요하지만 이보다 더욱 중요한 기술은 이 사진감광기술로 형성한 마스크를 이용하여 아래의 반도체물질을 마스크의 형태 그대로 조각해 내는 기술이 중요하며 이 정밀하게 반도체물질을 조각하는 기술이 플라즈마 식각기술이다. 현재 반도체소자의 임계크기가 수나노미터 이하로 감소하고 있고 또한 반도체의 구조가 3차원으로 됨에 따라서, 다양한 물질의 식각기술 뿐만 아니라 반도체 물질을 3차원 소자형성을 위해 깊게 식각하는 기술이 요구되어 나노미터크기의 형상을 수직하게, 그리고 반도체 물질에 손상없이 선택적으로 식각하는 기술, 그리고 원자층 수준으로 식각을 초정밀로 조절하는 기술이 연구개발되어야하는 상황이다. 염근영 교수팀은 이와 같은 반도체의 식각기술에 대하여 30여년간을 연구한 국내에서 가장 깊게 연구한 연구실로서, 현재에도 삼성전자, 삼성디스플레이, SK 하이닉스, 그리고 반도체 장비업체들과 함께 반도체 식각기술에 대한 선도연구를 진행중에 있으며, 최근에는 국내외 최초로 실리콘을 대치할 차세대 반도체로 유망하게 연구되고 있는 MoS2와 같은 2차원 반도체에 대한 원자층 식각기술을 개발하여 Nature Communicaton을 통하여 국내외에 소개한 바가 있다. 또한, 염근영 교수가 2006년에 저술한 플라즈마식각기술은 반도체 및 디스플레이의 식각공정을 담당하는 엔지니어의 필수도서로서 인정을 받고있는 상황이다. 이에 2016년에는 디스플레이 산업에 대한 공로로 산업자원부 장관상 그리고 반도체산업에 대한 공로로 대통령상을 수상하였다. 현재 염근영교수는 2022년도 특훈교수로 선정이 되었을 뿐아니라, 미국반도체 장비 및 공정 산업에 관련된 학술대회를 주관하는 미국진공학회(American Vacuum Society, AVS)의 2022년 Fellow로 선정되었고, 일본 반도체공정 및 장비관련 기술학술대회인 Dry Process Symposium (DPS)으로부터 2022년 Nishizawa상을 수상한다.

- No. 209

- 2022-10-05

- 6732

-

생명과학과 배용수 교수

비임파성 장기 특이적 면역을 체계적으로 연구하여 면역학적 난제를 규명

지금까지 면역학 연구는 대부분 2차 면역기관인 비장이나 임파절 등 임파성 면역을 중심으로 진행되어 왔습니다. 그러나 최근 산발적인 연구결과들을 통해, 간, 폐, 신장과 같은 비임파성 장기들에서 임파성조직에서는 발견되지 않던 새로운 면역세포들이 발견되고 있으며, 또 이들 장기들은 외부 염증반응으로 부터 장기의 손상을 막고 장기를 보호하기 위해 지속적으로 면역억제 환경을 유지하고 있다는 사실도 알려지게 되었다. 이번에 특훈교수로 헌정된 배용수 교수는 이들 비임파성 장기 특이적 면역을 체계적으로 연구하여 그동안 임파성 면역 만으로는 설명할 수 없던 많은 면역학적 난제를 규명하고, 새로운 학문영역을 개척해 나가고자 2017년 학교에 <비임파성장기면역연구센터 (Center for Immune Research on Non-lymphoid Organ, CIRNO)>를 설립하고 한국연구재단의 선도연구센터(SRC) 과제를 지원을 받아 센터장으로 연구를 주도하고 있다. 센터에는 면역학 분야에 탁월한 업적을 가진 아홉 분의 교수들(교내 6분 교외 3분)이 긴밀한 공동연구를 통해 비임파성 장기 특이적 면역세포와 면역조절분자 및 그들의 활성과 작용 기전을 규명하여 임파성 면역과의 차이를 규명함으로써 우리 몸에서 이제까지 알려지지 않았던 새로운 면역현상을 밝혀, 임파성 면역 조절로는 한계를 보이는 기존 면역치료에 새로운 대안을 제시하고자 한다. 또한 배용수 교수는 비임파성 장기의 면역억제환경이 오히려 암과 감염성 질환을 난치성으로 이끌 수 있다는 점에 착안하여, 이들 장기의 핵심 면역세포, 면역조절분자들을 표적화 (targeting)를 통해 조절함으로써 암이나 염증성 질환을 제어할 수 있는 표적화-기반 질환제어 원천기술도 개발할 계획이다. 센터는 지난 해에도 최고의 국제학술지에 20편의 논문을 게재하였고 10건의 특허를 국내외에 출원하였다. 금년에도 센터소속 서울대 김혜영 교수와 공동연구를 통해 공해물질로 인해 폐에 새롭게 생성되어 만성폐쇄성 폐질환을 유도하는 Siglec F+ 호중구 (neutrophil)을 찾고 특성 및 기능을 규명하여 관련 학술지 J Clin Invest (IF14.8)와 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35482420/ J Aller Clin Immunol (IF14.3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34653517/ 에 두 편의 논문을 게재하였으며, 센터 배외식 교수와의 공동연구를 통해 폐에서만 존재하고 다른 임파성 장기에는 존재하지 않는 독특한 호중구를 발견하여 관련 학술지 Blood (22.11) https://doi.org/10.1182/blood.2021014283 에 논문을 게재하였다. 또한 센터소속 임용택 교수가 개발한 면역증강제로 임교수와 공동연구를 통해 면역증강제의 암치료기전을 규명하여 최고의 학술지에 투고하고 재심 중에 있으며, 센터 참여교수 3분과 공동연구를 통해 특정 사이토카인 투여로 새롭게 생성되는 항암면역세포를 발견하고 그 세포의 특성 및 항암면역 유도기전을 규명하여 관련분야 최고의 학술지에 투고 중에 있다.

- No. 208

- 2022-09-23

- 5790

-

신소재공학부 최재영 교수 ·김영호, Dong Xue, 채수동

열에너지 저장을 위한 Ultrahigh-Porosity MgO Microparticles 개발

신소재 공학과 최재영 교수 및 아주대학교 첨단신소재 공학과 류학기 교수 연구팀은 열 에너지 저장을 위한 우수한 저장 효율 및 구조적 안정성을 갖는 Ultrahigh-Porosity MgO Microparticles을 개발하였다. 최재영 교수는 현재 C&C Materials 공동대표를 역임 중이다. 본 연구 결과는 재료공학분야의 세계적인 학술지인 Advanced Materials에 "Ultrahigh-Porosity MgO Microparticles for Heat-Energy Storage"을 게재하였다. 전세계적으로 탄소중립을 이루기 위한 신재생 에너지 보급 확대 움직임과 함께, 버려지는 열에너지를 회수해 활용가능한 에너지로 변환하는 연구가 초미의 관심사로 떠오르고 있다. 그 중에서도 필연적으로 발생하는 산업 폐열을 화학적 에너지로 저장하는 연구가 주목받고 있으며, 열에너지 저장 효율을 향상시키기 위한 소재 개발의 필요성은 증가하고 있다. 그림. Ultrahigh-Porosity MgO Microparticles의 모식도 및 구조 이미지 이에 연구팀은 폐열의 저장 용도로 주목받고 있는 산화마그네슘(MgO)에 초다공성 구조를 도입하여 우수한 열에너지 저장 성능을 갖는 소재를 개발하였다. 본 연구로 개발된 초다공성 MgO는 상용 MgO 대비 4배 높은 표면적을 갖기 때문에 열에너지 저장 과정에서 부피 팽창 문제가 발생하지 않아 구조적 안정성이 향상되었으며, 열 저장률이 상용 MgO 대비 7.2배 개선되었다. 본 연구를 통해 개발한 초다공성 MgO는 산업 폐열을 화학적 에너지로 저장하는데 있어 핵심적인 소재로서의 역할을 할 것으로 기대되며, 본 연구팀은 향후 새로운 물질의 합성 및 기존 물질의 구조적 제어를 통해 다양한 응용 분야에서 나노 재료의 한계점을 해결하는 후속 연구를 진행할 계획이다. 기초연구지원사업(중견연구), 기초연구실 지원으로 수행된 이번 연구는 재료과학(Materials science) 분야 상위 3% 이내의 세계적인 학술지인 “Advanced Materials (IF =32.086)”에 2022년 7월 게재되었다. ※ 논문명: Ultrahigh-Porosity MgO Microparticles for Heat-Energy Storage ※ 저자명: 김영호1, Dong Xue1, 채수동1, Ghulam Asghar, 최성웅, 김범준#, 최재영#, 류학기# ※ 관련링크: https://doi.org/10.1002/adma.202204775

- No. 207

- 2022-09-16

- 4988

-

성균나노과학기술원 배완기 교수 ·함동효, 임재민 연구원

초고해상도 대면적 양자점 패턴화 기술 개발

차세대 디스플레이의 핵심 소재인 양자점*을 상용화된 반도체 제조공정에 활용하여, 양자점의 물리적 특성 변화 없이 초고해상도로 패턴화하는 기술이 개발되었다. * 양자점 : 나노미터 크기의 반도체 나노 입자로서, 빼어난 색순도와 높은 효율을 지니는 미래형 디스플레이 핵심소재 배완기 교수 공동 연구팀(서강대학교 강문성 교수, 한국전자통신연구원 강찬모 박사)이 미래형 디스플레이 구현을 위한 핵심기술로 여겨지는 초고해상도 양자점 패턴화 기술을 개발했다고 밝혔다. 양자점은 빼어난 색 재현율과 높은 광효율을 가지고 있으며 용액 공정*이 가능하다는 특성으로 가상현실 또는 증강현실 디스플레이와 같은 초고해상도 차세대 디스플레이 구현을 위한 핵심 발광 소재로써 주목받고 있다. * 용액 공정 : 사용 재료를 유기용매 등을 이용해 액체화하여 기판위에 도포하는 방식 하지만 양자점 디스플레이를 만들기 위해서는 적・녹・청색의 양자점들을 일정한 순서로 배열하는 패턴화 공정이 필수적인데, 양자점의 고유한 전기적・광학적 특성을 유지하면서 패턴화하는 기술은 차세대 양자점 디스플레이 구현에 가장 어려운 과제로 남아있다. 이에 연구팀은 기존 양자점 표면의 분산 리간드에 광가교 리간드*를 도입하여 별도의 감광제** 및 가교제 등의 첨가물 없이 양자점만으로 패턴화가 가능한 이중 리간드 양자점 소재 기술을 제시하였다. * 리간드 : 양자점 표면에 함유하고 있는 유기물을 리간드라고 하며, 리간드의 구조에 따라 양자점의 분산 특성을 달리할 수 있음 (분산 리간드). 연구팀은 리간드 말단에 광감응 작용기를 도입하여 양자점들이 화학적 결합을 형성할 수 있도록 함 (광가교 리간드). ** 감광제 : 빛을 흡수하여 다른 분자에서 화학적 또는 물리적 변화가 일어나게 하는 물질 광가교 리간드가 도입된 양자점 박막에 자외선을 조사하면 이웃한 양자점의 리간드 간 가교가 일어나며, 이 경우 양자점 박막은 회로 패턴 형성 공정에 사용되는 용매에 대하여 구조적 저항성을 가지게 된다. * 용매 : 용액을 만들 때 용질(溶質)을 녹이는 액체 따라서 자외선이 조사되지 않아 구조적 저항성이 없는 부분의 양자점을 분산 용매로 제거하면 간단한 공정을 통해 패턴화된 양자점 박막을 얻을 수 있다. 이러한 패턴화 공정은 별도의 첨가물이 없기에 양자점 박막의 광학적 특성은 물론 전기적 특성까지 전혀 저해하지 않아 기존 포토리소그래피* 및 잉크젯 프린팅** 등 모든 용액 공정에 적용 가능함을 규명하였다. * 포토리소그래피 : 파장이 짧은 빛을 마스크에 통과시켜 기판 위에 회로를 새기는 공정 ** 잉크젯 프린팅 : 액체 상태의 발광 소재를 노즐을 통해 미세하게 분사하여 기판 위에 일정한 막을 형성하는 방법 이뿐만 아니라, 3,000ppi 이상의 고해상도 패턴화 기술을 요구하는 가상/증강현실 디스플레이 등 실질적인 차세대 디스플레이에 적용 가능한 기반을 마련하였다. 배완기 교수는 “연구팀이 제시한 초고해상도 비파괴 패턴화 기술은 광정보를 표현하는 디스플레이나 양자광원, 그리고 광신호를 전기신호로 바꾸어주는 광검출기 등 양자점을 이용한 모든 응용 분야에서의 활용 가능성을 증명한 것”이라고 전하였다. 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 나노·소재기술개발사업 등의 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 나노 과학・기술 분야 국제학술지‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)’에 8월 11일 온라인 게재되었다. (그림1) 이중 리간드 양자점 구조 및 광가교 반응의 모식도 (그림2) 이중 리간드 양자점으로 구현한 양자점 패턴 및 전계발광소자

- No. 206

- 2022-09-07

- 6062

-

화학공학/고분자공학부 김정규 교수

떨어진 꽃잎으로 만드는 친환경 신재생에너지 소재

화학공학과 김정규 교수 연구팀(제1저자 박사과정 Chengkai Xia)과 ㈜닐사이언스 심욱 교수(現 한국에너지공과대학교)(공동제1저자 Dr. Subramani Surendran)은 친환경 신재생에너지 소재 및 소자 기술을 공동 개발해 오고 있으며, 최근 두 공동 연구팀은 포항공과대학교 화학과 최창혁 교수와 독일 University of Cologne의 최희채 박사와의 협업을 통해 계절이 지나면서 자연적으로 떨어지는 동백꽃의 꽃잎으로 물 분해 그린 수소생산과 에너지 저장 슈퍼커페시터를 위한 다기능성을 갖춘 환경친화적 신규 소재로서 고활성 바이오 숯(Biochar)을 제작하는 연구성과를 보고했다. 최근 기후 변화에 관한 우려가 커짐에 따라 친환경 전기화학 시스템을 기반으로 물을 분해하여 청정 수소를 생산하는 그린 수소 에너지와 빠른 충·방전 속도와 긴 사이클 수명을 가지는 에너지 저장 슈퍼커패시터가 주목받고 있다. 이를 위한 소재로써 탄소 기반의 재료가 많은 관심을 받고 있지만, 현존하는 탄소 재료의 대부분은 합성과정에서 광물성 원료와 석유제품에 대한 의존도가 높아 지속 가능한 발전을 위한 소재로써는 한계가 있다. 때문에, 본 연구진은 탄소 재료의 원료로써 떨어져서 버려지는 꽃잎으로 바이오매스 열분해 공정을 통해 바이오 숯(Biochar)을 제작하여 사용하면 환경친화적인 장점을 포함하여 열분해 과정에서 자가 도핑 효과를 가지는 특성을 활용할 수 있을 것으로 예상했으며, 특히 사계절이 뚜렷한 우리나라는 관상용으로 피어있는 꽃이 지면서 떨어진 꽃잎들이 모두 버려지는 상황이며, 동백나무 꽃잎은 동아시아에 널리 분포하는 관상용 꽃이자 음이온을 풍부히 가지고 있으므로. 본 연구진은 떨어진 동백꽃을 이용하여 다기능성 및 고성능의 친환경 에너지 소재 연구를 수행했다. 동백꽃으로 제작된 Biochar 나노소재를 그린 수소생산을 위한 전기화학적 물 분해 반응을 위한 양극 및 음극 모두에 다기능성 촉매로 이용하여 낮은 과전위와 24시간 연속 가동에도 상당한 안정성을 보이는 수전해 수소생산을 보고하였으며, 에너지 저장을 위한 전기이중층 슈퍼커패시터의 전극 소재로 도입하여 우수한 비정전용량과 사이클링 안정성을 보였고 더 나아가 우수한 에너지밀도를 보이는 하이브리드 슈퍼커패시터로 적용했다. 본 연구는 동백꽃이라는 탄소 기반 생체소재를 이용한 합성법을 사용함으로써 공정 친환경화를 이루었으며 탄소 골격 내에 자가 도핑을 통해 전기화학적 물 분해 전극과 슈퍼커패시터의 성능이 향상되었다. 이러한 연구성과는 자연에서 얻어올 수 있는 바이오매스를 에너지 생산 및 저장 소자로 탈바꿈하여 폐자원의 자원화 및 연구개발 단계의 녹색 에너지화를 가능하게 할 것으로 기대된다. 또한 바이오매스의 원재료를 다양화하여 탄소 골격체 내부에 도핑되는 이온을 조절하여 귀금속 기반 촉매를 넘어서는 성능과 장기 운영 안정성을 갖는 소재를 합성할 수 있을 것으로 기대된다. 향후 추가적인 연구를 통하여 전기자동차 및 수소 에너지 캐리어 생산의 세계시장에서 경쟁력 있는 에너지 소재로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 이번 연구는 에너지 소재 분야 세계적인 학술지인 ‘Carbon Energy’ 저널(IF: 21.6)에 2022년도 7월 표지논문으로 선정되었다. *A sulfur self-doped multifunctional biochar catalyst for overall water splitting and a supercapacitor from Camellia japonica flowers (저널: Carbon Energy, DOI: https://doi.org/10.1002/cey2.207) 동백꽃으로 전기화학적 물분해 그린 수소생산 및 슈퍼커패시터 에너지 저장을 위한 다기능성을 갖춘 고활성 Biochar 소재 기술 개발 Carbon Energy 저널 2022년 7월에 표지논문으로 선정

- No. 205

- 2022-08-30

- 5501

-

글로벌리더학부 문병걸 교수

급격한 인구 사회구조 변화에 따른 재정 통합 운영의 효과적 전략 제시

한국은 OECD 기준으로 가장 높은 속도로 고령화와 저출산을 동시에 경험하고 있다. 이러한 한국의 특수한 상황은 향후 노인 분야 복지 재정의 확대를 가져올 것이 자명하며 이러한 인구사회구조의 변화에 직면한 상황에서 국가재정과 의료 및 장기요양 보험의 향후 수급에 대한 예측과 재정 분야의 구조 개혁을 통한 재정 절감은 한국 뿐 아니라 유사한 사회 구조적 변화를 겪고 있는 국가들의 지속가능성 측면에서 중요한 이슈이다. 본 연구는 한국의 인구사회구조적 변화에 대한 예측과 국가재정 및 의료·장기요양보험 운영의 조세적 특징과 전망을 결합하여 향후 노인 분야 복지 재정의 효율적인 운영 방안에 대한 다각적인 분석과 정책 수단별 재정 전망을 제시함으로서 서비스의 질을 유지하면서도 재정의 효과적인 운영이 가능한 정책적 조건과 이를 위한 운영적 함의를 도출한다. 특히 보험지출과 재정 지출이 가지는 특징과 재정 지출의 상대적으로 강한 절감 유인과 추세는 국가 전반의 공공 지출에 있어 효율성을 제고하고 의료비 지출을 절감 할 수 있는 가능성을 강조하며, 관련 예측이 성공적으로 달성되기 위해서는 국가 예산과 의료보험, 장기요양 보험간의 유기적인 정보 교환과 운영 그리고 재정 절감을 포함한 성과 관리를 통한 피드백과 인센티브가 중요한 정책요인임을 확인한다. 특히 국가 재정 운영의 효율성 담보와 의료·장기요양보험의 복지의료 보장성이라는 가치의 효과적인 조정이 인구 사회 구조의 변화에 따른 지속가능한 재정 운영과 세대 갈등의 예방에 있어 중요한 이슈임을 quantitative 하게 전망함으로서 이를 위한 다각적인 정책 접근이 필요함을 제안한다. 문병걸 교수는 ‘복지분야 재정과 의료·장기요양보험 지출에 있어 높은 비중을 차지하는 노인 분야 의료 및 복지 사업 운영과 효과성에 대한 논의는 지속적으로 강조되어 왔으며 앞으로 이를 뒷받침할 수 있는 재정적 비용적 측면의 논의가 부각될 수 밖에 없는 상황에서 다양한 시각과 정책적 수단을 통한 재정 운영의 가능성과 이에 대한 수치적인 분석을 통한 전망은 건전한 재정 운영과 지속가능한 세대 간 재정 부담의 논의에 있어 중요한 pillar가 될 것이다’ 라고 강조하며 ‘이 연구가 노인 분야 복지 재정의 운영에 있어 다양한 시각을 반영하고 또한 급격한 사회구조 변화와 세대 간 비용 분담의 논의에 있어 의미 있는 정책적 함의를 제시하기를 희망한다고’ 밝혔다. 문병걸 교수는 앞으로 복지 분야를 포함한 재정 운영의 효과적인 방안에 대하여 실증적인 데이터를 바탕으로 다각적인 정책 제안을 함과 동시에 국내외 재정·공공 및 복지 정책 수립과 분석에 참여한 경험을 바탕으로 실제 정부의 정책 수립 과정에 적극적으로 참여하여 건설적인 제안을 지속함으로서 국가 재정 운영 방향 수립에 기여하도록 노력하겠다고 밝혔다. 이 연구는 복지와 통합돌봄 분야의 세계적으로 권위 있는 저널인 International Journal of Integrated Care에 게재되었다.

- No. 204

- 2022-08-19

- 7934

-

신소재공학부 구종민 교수

맥신 나노소재를 이용한 고효율 리튬메탈전지 기술 개발

신소재공학부 구종민 교수 와 한국과학기술연구원 이정훈 박사 공동연구팀(제1저자 성균관대학교 신소재공학부 채수웅 연구원, 공동 제1저자 한국과학기술연구원 이세호 박사)은 2차원 맥신 나노소재를 이용한 충방전 안정성이 우수한 고에너지밀도 리튬메탈전지 기술을 개발했다고 밝혔다. 최근 전기자동차 보급 확산 및 다양한 모바일 전자장치 및 이동장치의 발전으로 고에너지 밀도를 가지는 이차전지 개발의 중요성이 부각되고 있다. 리튬메탈을 음극으로 사용하는 리튬메탈 전지는 기존 그래파이트 음극을 사용하는 리튬이차전지에 비해 10배의 에너지 용량을 낼 수 있는 차세대 전지로 주목받고 있다. 하지만 리튬 메탈을 음극으로 사용할 경우 리튬 덴드라이트 형성으로 충방전 안정성이 취약한 단점이 있어 이를 개선할 기술이 필요한 실정이었다. 구종민 교수와 이정훈 박사 공동연구팀은 리튬이온과 친화성이 매우 우수한 표면 특성을 가지는 Ti3CN 맥신 2D 나노소재를 비표면적이 높은 3차원 섬유상구조로 제조하여, 리튬메탈전지 음극 기지체로 사용하여, 리튬덴드라이트 형성을 획기적으로 억제하여, 리튬메탈전지의 충방전 안정성을 향상하는 기술을 개발하였다. 맥신 나노소재는 전이금속 탄소 화합물 또는 전이금속 탄화질소 화합물로서 1nm 두께를 가지는 판상구조 특성을 가지고 있으며, 전기전도성이 우수하며 표면에 –OH, -F 등의 표면 작용기의 존재로 리튬이온과 친화 특성이 우수하여 에너지 저장소자로서의 응용성이 주목 받고있는 소재이다. 그림. 맥신 나노소재를 이용한 고효율 리튬메탈전지 기술 구종민 교수는 “리튬메탈전지의 충방전 안정성 확보를 위해서는 리튬 덴드라이트 형성 없이 리튬이온의 환원반응이 안정적으로 일어날 수 있게 유도하는 기술이 필요하며, 맥신 나노소재는 전이금속의 종류, 전이금속/탄소/질소의 함량, 표면 작용기, 표면 결함등을 조절하여 리튬 친화도를 조절할 수 있는 매우 특별한 나노소재로서, 이번연구에서는 Ti3CN 맥신 나노소재의 표면에 존재하는 다량의 표면 작용기의 존재와 표면 결함 밀도를 조절하여, 리튬이온과의 친화도를 향상시켜, 리튬 덴드라이트 형성을 획기적으로 줄일수 있었다. 또한 맥신의 2차원 나노소재 특성과, 우수한 용액 가공성을 이용하여 비표면적이 큰 3차원 섬유상구조로 제조하여, 리튬메탈전지의 충방전 안정성을 더욱 향상 시킬 수 있었다.”라고 말했다. 또한, 이정훈 박사는 “본 연구에서 양자역학적 방법론을 이용하여 안정한 이차원 맥신 나노소재 표면 구조를 성공적으로 예측하였고, 맥신 표면이 리튬 친화도가 높음을 이론적으로 증명할 수 있었다. 본 연구를 통해 얻은 이론적 지침은 향후 맥신 소재 기반의 리튬메탈전지 기술 개발에 유용하게 활용될 수 있다는 점에 큰 의의가 있다”라고 말했다. 마지막으로 이번 연구의 제1저자인 채수웅 연구원은 “현재 고에너지밀도 금속전지 개발의 필요성이 부각되고 있고, 안정적인 리튬메탈전지 개발기술이 개발된다면, 우리나라가 전세계 2차전지 산업의 주도권을 잡는데 크게 기여할것으로 기대된다.”며, “이번 연구성과가 국내 고에너지 밀도 리튬메탈전지 연구 개발에 새로운 방향성을 제시하는데 기여할것으로 기대된다.”고 말했다. 본 연구는 한국연구재단 나노및소재기술개발사업(2021M3H4A1A03047327), 중견연구자지원사업(2022R1A2C3006227), 산업통상자원부 나노융합혁신제품사업(20020855) 과 국가과학기술위원회 융합연구사업 (CRC22031-000), 성균관대학교 Start-up fund 와 KIST 내부사업의 지원을 받아 수행되었다. 이번 연구는 에너지분야 세계적인 학술지인 Energy Storage Materials (IF: 20.831)에 7월 XX일에 온라인에 게재 되었다. Article: Chae, S., Yi, S., Yoon, J., Hyun, J. C., Doo, S., Lee, S., Lee, J., Kim, S. J., Yun, Y. S., Lee, J. H, Koo, C. M. (2022). Highly defective Ti3CNTx-MXene-based fiber membrane anode for lithium metal batteries. Energy Storage Materials (IF: 20.831), https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.07.025

- No. 203

- 2022-08-12

- 6517

-

신소재공학부 하마드코티바 교수 ·Russlan Jaafreh · 강유성 · Santiago Pereznieto

마그네슘 기반 소재의 연성-취성 (brittle-ductile) 특성의 이해와 인공지능의 활용

6월 11일, 첨단 재료 이공계 대학의 Kotiba Hamad 교수가 이끄는 연구팀은 Clarivate’s Journal Citation Reports’ (JCR) 따른 금속공학 부문에서 1위에 해당하는 " Magnesium and Alloys (IF =11.8)"에 " Brittle and ductile characteristics of intermetallic compounds in magnesium alloys: A large-scale screening guided by machine learning"을 발표했다. 이 연구는 재료 발견 및 설계 분야에서 AI 기술의 적용 가능성과 잠재력을 조사하기 위해, 연구팀이 수행한 작업 중 하나이다. 본 연구의 결과는 AI의 기술인 머신러닝을 통해 마그네슘 기반 합금에서 형성되는 금속간 화합물의 연성-취성(brittle-ductile) 특성이 안정적이고 정확하며 빠르게 예측된다는 것을 보여주었다. 머신러닝 결과는 아래 그림과 같이 밀도범함수 이론(density functional theory)을 이용한 이론적 계산에 통해 검증되었습니다. 이러한 결과는 구조적 적용을 위한 고성능 마그네슘 합금의 설계를 용이하게 할 수 있다. 이는 컴퓨터의 능력의 증가로 인해 인공지능의 하위 범주인 머신러닝이 기존 실험이나 심지어 물리 기반 모델링 및 시뮬레이션보다 훨씬 빠른 데이터 기반 모델을 구축하는 능력으로 재료 발견 및 설계 분야에서 크게 활용되고 있다고 말했다. 현재의 연구 그룹인 Kotiba Hamad (Professor), Russlan Jaafreh (PhD candidate), 강유성 (Graduate collaborator/Currently working in ‘Computer Systems and Intelligence Laboratory’), Santiago Pereznieto (Masters Student)는 재료 과학과 공학 분야에서 AI의 능력을 활용하고 있으며, 이 주제에 관한 여러 논문을 ACS Applied materials & interfaces, Journal of Materiomics와 같은 고급 학술지에 발표했다. 관련된 링크: -Russlan Jaafreh, Yoo Seong Kang, Kotiba Hamad, Journal of Magnesium and Alloys 2022, DOI: doi.org/10.1016/j.jma.2022.05.006. -Russlan Jaafreh, Yoo Seong Kang, and Kotiba Hamad, ACS Applied Materials & Interfaces 2021 13 (48), 57204-57213, DOI: doi.org/10.1021/acsami.1c17378 -Professor Kotiba’s Website: kotibahamad995.wixsite.com/aem-skku

- No. 202

- 2022-08-05

- 6903