-

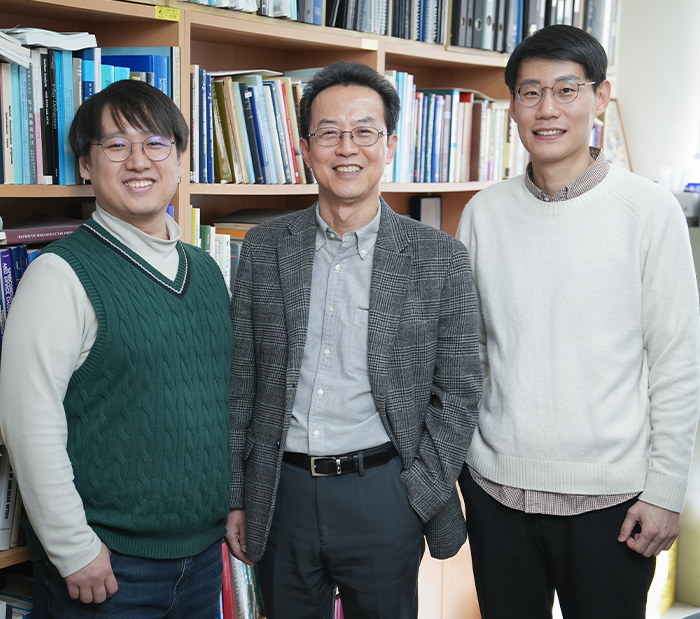

성균나노과학기술원 안성필 교수 ·김기현 교수, 박도권/홍주현 연구원

천연물을 이용한 운동에너지 하베스팅용 나노소자 개발 및 나노입자를 이용한 통증관리 연구

성균나노과학기술원 안성필 교수 연구팀 및 약학대학 김기현 교수 연구팀은 자연에서 유래한 항균 활성을 보이는 천연자원과 생체적합 고분자를 새롭게 혼합하여 웨어러블 전자기기의 전기공급원으로 활용 가능한 고효율 나노발전기를 개발하는데 성공하였다. 더불어, 나노입자를 이용하여 효과적인 통증관리가 가능함을 최근 연구를 통해 보고하였다. 관련 연구 논문 2편이 재료분야 국제저널랭킹 상위 5% 저널인 Nano Energy (영향력지수=17.881) 및 바이오기술분야 국제저널랭킹 상위 5% 저널인 Journal of Nanobiotechnology (영향력지수=10.435)에 각각 올해 게재되었다. 진동, 충격, 굽힘 등의 다양한 운동에너지로부터 전기에너지를 얻을 수 있는 나노발전기는 사람들의 일상생활 속에서 발생하는 크고 작은 운동에너지를 인간에게 유용한 전기에너지 변환할 수 있어 차세대 신재생 에너지원으로서 최근 크게 주목받고 있다. 그리고, 이를 사람이 착용 가능한 차세대 웨어러블 전자기기의 전기공급원으로 활용하고자 하는 연구가 최근 몇 년 사이에 굉장히 활발히 이루어지고 있다. 나노발전기 중에서도 소재 간에 접촉에 의한 마찰로부터 전기에너지를 수확하는 기술을 마찰전기 나노발전기(triboelectric nanogenerator)라고 부른다. 이러한 마찰전기 나노발전기를 사람이 착용이 가능한 웨어러블 전자기기의 전기공급원으로 사용하기 위해서는 크게 2가지 기술 요소들이 필요하다. 첫 번째는 사람의 움직임으로부터 발생하는 마찰운동에너지를 가장 효율적으로 전기에너지로 변환할 수 있게끔 하는 접근 방법이다. 두 번째는 사람 피부와 바로 접하는 곳에 부착해서 사용해야 하기 때문에 피부에 대한 독성이 낮아야 하고, 외부로부터 전파될 수 있는 균에 대한 항균 능력이 필요하다. 안성필 교수와 김기현 교수 공동연구팀은 항균 작용을 지닌 느릅나무 껍질 추출물과 피부무독성 생분해 고분자인 폴리카프로락톤(PCL)을 합성한 후, 이를 직경 100 nm 수준(머리카락 굵기의 1000분의 1 수준)의 나노섬유로 이루어진 부직포로 개발하였다. 그리고, 이렇게 제작한 천연물 기반 부직포를 마찰전기 나노발전기 소재로 활용하였다. 개발한 천연물 기반 마찰전기 나노발전기를 신발 깔창에 적용했을 때, 사람이 걷거나 뛸 때 걸음당 최대 80 V의 전기에너지를 얻을 수 있었고, 동시에 적용된 천연물(느릅나무 껍질 추출물)이 지닌 항균 능력을 통해 무좀균도 억제할 수 있었다. 한 편, 통증은 특정 신체 부위의 부상 위험을 나타내는 중요한 감각이지만, 통증의 성공적인 조절이 의학적 치료의 필수적인 요인이 되어 왔다. 최근 몇 년 동안 통증관리에서 나노기술의 적용이 눈부시게 발전해왔으며, 급성 및 만성 통증 관리에서 나노기술의 중요성은 더욱 강조되고 있다. 약물을 전달하는 나노기술의 능력 외에도 정교한 나노기술의 발전은 영상 및 진단을 향상시키도록 설계되어 질병의 신속한 진단을 돕고 통증 조절에 중요한 역할을 한다. 나노기술은 통증 관리의 새로운 시대를 열었고, 본 논문을 통하여 나노기술의 실질적인 임상적 적용을 위해 연구원, 의사 및 엔지니어를 포함한 다학제 간 팀워크가 필요함을 강조했다. 관련 논문 1. Biocompatible and mechanically-reinforced tribopositive nanofiber mat for wearable and antifungal human kinetic-energy harvester based on wood-derived natural product, Nano Energy, 96, 107091, 2022. (교신저자: 안성필, 김기현 / 제1저자: 박도권) 2. Recent advances in pain management based on nanoparticle technologies, Journal of Nanobiotechnology, 20, 290, 2022. (교신저자: 김기현, 안성필)

- No. 200

- 2022-07-15

- 6827

-

의학과 이기영 교수 ·김지영 (의과대학 석박통합과정)

폐암 유전자 데이터 기반 Stratifin (SFN)에 의한 폐암 진행 메커니즘 제시

폐암 발병 및 진행은 유전적 변이 및 외부 다양한 인자들에 의해 유도된다. 그 중 폐암 환자 유전자 데이터는 최근 폐암 발병 및 진행 원인과 인자 규명 그리고 치료법제시에 활발하게 활용되고 있다. 본 연구팀은 폐암 환자 유래의 암 조직 및 정상 조직에서 얻은 유전자 데이터를 활용하여 폐암의 발달 및 진행을 조절하는 새로운 유전인자들을 규명하는 연구를 진행하고 있으며. 이번 연구에서는 이러한 연구성과의 일환으로 Stratifin (SFN)이라는 단백질이 암세포 자가소화작용 (Autophagy) 활성화를 조절하여 폐암의 성장 및 진행을 조절하는 분자/세포 메커니즘을 제시하였다. (그림1 요약) 암세포 성장 및 진행에 있어서 자가소화작용 (Autophagy)은 암세포의 대사 스트레스 완화 및 암세포 성장에 필요한 영양소 공급을 통하여 암세포 성장과 진행을 촉진한다. 최근, 종양 미세 환경 (Tumor microenvironment)에 대한 다양한 연구결과, 암세포 발달 및 성장은 암세포 주위 외부인자들에 의해 조절될 수 있음이 제시되고 있다. 그 중에서도 특히, 암세포에서 발현하는 톨유사수용체 (Toll-like receptor, TLR)는 세포내 자가소화작용을 활성화하여 암세포 성장 및 진행을 조절하는데 중요한 역할을 한다. 따라서 암세포 자가소화작용 활성에 대한 조절 기전 연구는 다양한 항암 요법 효능 증대 및 새로운 항암 치료 전략에 기여할 수 있으리라 생각된다. 본 연구는 폐암에서 Stratifin (SFN)이 어떻게 톨유사수용체에 의한 자가소화작용 활성화를 조절하는지에 대한 메커니즘을 제시하고 있으며 이러한 결과는 향후 폐암 발병 및 진행에 관한 병리학적 원인 규명 그리고 새로운 항암 치료 전략에 기여하리라 기대한다. 본 연구는 전은영 박사 ㈜ 차백신연구소, 연구 부소장) 팀과 공동연구로 수행되었으며, 제1저자로 김지영 학생 (성균관대학교 의과대학 석박통합과정)이 기여하였다. 연구결과는 임상 중개 의학 분야 저명 국제 학술지인 Clinical and Translational Medicine (IF: 11.492)에 게재되었다. 논문명: Stratifin (SFN) regulates lung cancer progression via nucleating the Vps34-BECN1-TRAF6 complex for autophagy induction (Clinical and translational medicine vol. 12,6 (2022): e896. doi:10.1002/ctm2.896) 저자: 김지영 (제1저자, 석박통합과정), 김미정 (공저자, 석박통합과정), 이지수 (공저자, 석사과정), 손주희 (공저자, 석박통합과정), 김덕환 (공저자, 성균관대 교수), 이주상 (공저자, 성균관대 교수), 정수경 (공저자, 차백신연구소), 전은영 (공동 교신저자, 차백신연구소), 이기영 (교신저자, 성균관대 교수).

- No. 199

- 2022-07-08

- 5580

-

바이오메카트로닉스학과 김근형 교수 ·이지운 연구원

메디컬용 형상기억 콜라겐-복합소재 제작 기술 개발

인체는 특정 범위 이상의 대량 조직/장기 손상이 발생한 경우, 스스로 회복할 수 없으며, 이러한 손상 조직의 재생을 촉진시키기 위해 생체적합성 소재를 활용한 다양한 기능성 세포담체 (scaffold)에 대한 연구가 꾸준히 진행되고 있다. 다양한 생체재료 중 인체를 구성하는 주요 단백질인 콜라겐은 조직공학제제 및 인공조직제작을 위한 구조체의 기본 소재로 널리 사용되고 있으나, in vitro 환경에서 제작된 콜라겐 세포담체 (scaffold)는 낮은 기계적 강도와 외력에 의해 쉽게 변형된다는 한계를 갖고 있다. 이에 바이오메카트로닉스 학과 김근형 교수 연구팀 (제1저자 이지운 연구원)은 콜라겐 특성을 활용한 제작 공정을 도입하여 다양한 구조를 갖는 콜라겐 하이드로겔을 제작하였으며, 그 중 두 가지 타입에서 형상기억 하이드로겔 (shape memory hydrogel; SMH) 특성을 보임을 확인하였다. 저온 공정을 통해 제작된 SMH (Cryo-gel)의 경우 형상 복원 속도가 매우 빠르지만, 인체와 유사한 환경에서 구현되는 콜라겐 특유의 섬유화를 이루지 못해 낮은 세포활성도를 보이는 한계를 보였다. 반면 콜라겐 섬유화를 통해 제작된 SMH (F-gel)의 경우, 상대적으로 구조가 느리게 복구되었으나, 나노 섬유상의 구조로 인해 높은 세포 활성을 촉진시킴을 보였다. 그림1. 다양한 타입의 콜라겐 기반 하이드로겔의 특성 모식도 본 연구팀은 이러한 특성을 보고하는 것뿐 아니라, 두 가지 SMH의 장점을 융합한 복합 하이드로겔을 제작하기 위한 공정을 개발하였으며, 제작된 형상기억 복합 하이드로겔 (shape memorable biocomposite hydrogel)은 Cryo-gel의 빠른 형상 복원능을 보유할 뿐 아니라, 구조 내에 F-gel과 같은 나노 섬유망을 구축하고 있어, Cryo-gel 보다 우수한 세포 활성도를 보임을 확인하였다. 더 나아가, 개발된 형상기억 복합 하이드로겔의 기능성을 더 추가하기 위하여 생체활성물질 방출 지연에 활용되는 헤파린 (heparin) 또는 인체 골조직의 주요 구성성분인 수산화인회석 (hydroxyapatite)를 혼합한 구조체를 제작하였다. 연구팀은 이와 같은 다양한 소재들이 혼합되더라도, 제작된 하이드로겔 모두 형상 기억능을 보유한 것을 확인하였다. 또한, 제작 공정을 3D 프린팅 기술과 접목하여 3차원 구조체 제작이 가능함을 보였으며, 제작된 3차원 구조체를 주사바늘에 주입한 후 방출하였을 때 초기 형상으로 복구되는 것을 보고하여, 비침습법 수술 (minimally invasive operation)에 활용 가능한 주입가능 세포담체 (injectable scaffold)로의 활용 가능성 역시 확인하였다. 그림2. 3D 프린팅된 형상기억 콜라겐-복합소재 구조체의 형상복원 이미지 김근형 교수는 “이번 연구 결과는 기존에 제작된 콜라겐 기반 구조체의 쉽게 파손 및 변형되는 한계점을 극복하고, 해당 소재의 다양한 메디컬영역으로의 적용 범위를 넓힌 기술로 기대된다.”라고 설명하였다. 추가적으로 김근형 교수 연구팀은 바이오프린팅 기술을 활용하여 근육-인대 복합 인공 조직 모델 (myotendinous junction) (제1저자 김원진 연구원) 및 지방유래 줄기세포가 포함된 콜라겐/바이오세라믹 다공성 구조체 (제1저자 구영원 연구원)를 제작하여, 단순히 세포가 포함된 3차원 세포-구조체에 비해 뛰어난 복합조직-재생능을 구현할 수 있음을 보고하였다. 이번 연구 성과는 한국연구재단의 자연모사혁신기술개발사업의 지원으로 수행되었으며, 응용 물리학 분야 국제학술지인 어플라이드 피직스 리뷰 (Applied Physics Reviews, IF = 19.2, 22년 6월)에 feature article로 게재되었으며, 의공학 분야 국제학술지인 바이오엔지니어링 & 트랜스레이셔널 메디슨 (Bioengineering & Translational Medicine, IF = 10.7, 22년 3, 4월)에 각각 게재되었다. ※ 논문명 - Collagen-based shape-memory biocomposites (Applied Physics Reviews) - A bioprinted complex tissue model for myotendinous junctionwith biochemical and biophysical cues (Bioengineering & Translational Medicine) - Bioprinted hASC-laden collagen/HA constructs with meringue-like macro/micropores (Bioengineering & Translational Medicine) ※ Feature article 소개 링크: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/10.0011692

- No. 198

- 2022-07-01

- 6470

-

경영학과 오종민 교수

CEO와 기업간의 기술 적합성과 CEO 노동시장

유능한 CEO를 고용하기 위해 기업은 무엇을 해야할까? 여러 요인이 있겠으나 경쟁력 있는 보수를 제안하는 것만큼 효과적인 것은 아마도 없을 것이다. 매력적인 ‘시장가격’을 제시하기 위해서 기업은 대개 경쟁사의 CEO 보수 수준을 참고하곤 한다. CEO 보수 벤치마킹(CEO compensation benchmarking)은 기업이 고용하고자 하는 CEO의 주변 외부옵션을 고려함으로써 그 CEO에게 적정한 시장가격을 제시할 수 있도록 한다. 전통적으로 기존의 선행연구들이 제시한 벤치마킹 대상 선정의 고려사항은 크게 두가지였다. 동일 산업군에 속하거나 시가총액 등이 유사한 규모의 기업을 벤치마킹한다는 것이다. 미국 기업들을 대상으로 한 기존 연구들은 위 두가지에 해당하지 않는 기업을 벤치마킹 대상 기업으로 선정하였을 경우, 이를 CEO의 자기본위(self-serving) 행위의 일환으로 해석하는 경우가 많았다. 그러나 실제로 미국을 비롯한 글로벌 기업들이 고용하는 CEO를 보면 이런 해석이 적용되기 어려운 경우가 있다. 예를들어, 슈퍼카 브랜드로 잘 알려진 페라리(Ferrari NV)는 작년 여름 베네데토 비냐 (Benedetto Vigna)를 CEO로 영입한 이유로 최근 자동차에 사용되는 반도체 등 주요 기술에 대한 그의 전문성을 꼽았다. 본 논문은 이와 같이 CEO의 기술적인 배경(technological background)이 과연 시장에서 CEO 영입을 위한 회사간의 경쟁을 유발하고, 결과적으로 적절한 CEO 보수 책정에 영향을 주는지를 연구하였다. 본 연구는 특정 기술에 집중하는 회사들은 해당 기술에 대한 전문성(technological expertise)을 가진 CEO를 선호할 것이라는 단순한 가정에서 시작되었다. CEO들은 재임 기간 동안 기업이 보유한 주요 기술 분야에 대한 다양한 경험을 통해 해당 기술 관련 전반적인 전문성을 축적하게되곤 한다. CEO의 기술적 전문성이 현재 몸담은 기업은 물론 해당 특정 기술에 대한 수요가 높은 타 기업에게도 중요 자산이 될 수 있으므로, CEO 고용시장에서 경쟁력 있는 보수의 책정에 영향을 미칠 것이라는 가설을 본 연구팀은 검증하고자 하였다. 이를 위해 우선 기업이 CEO 보수 책정을 위해 벤치마킹 피어 그룹(peer group)을 형성할 때에 과연 유사한 기술에 대한 전문성을 보유한 회사들을 포함시키는 경향이 강한지 실증분석 하였다. 만약 특정 기술에 대한 전문성이 CEO 선택의 주요 요소라면 CEO 보수 벤치마킹을 위해 선정한 피어 그룹에 해당 기업과 유사한 기술에 주력하는 회사를 포함할 가능성이 높을 것이라고 본 연구팀은 판단하였다. 실증분석 결과 CEO 보수 벤치마킹을 위해 선정하는 피어 그룹에 자사와 비슷한 분야의 기술에 집중하는 회사들이 주로 포함되는 것으로 나타났다. 또한 해당 기업의 CEO는 이렇게 형성된 유사한 기술에 주력하는 벤치마킹 피어 그룹(technologically similar peer group) CEO와 근접한 수준의 경쟁력 있는 보수(competitive pay)를 받는 것으로 나타났다. 마지막으로 CEO가 이직시 기술 수요가 기존 회사와 유사한 곳으로 옮겨 가는 경향이 높은 것으로 나타났다. 이는 벤치마킹 대상 기업을 선정하는 데에 있어서 선행 연구에서 강조한 동일 산업군에 속한 기업 또는 유사한 규모의 기업과 함께 기술적으로 유사한 기업(technologically similar firms) 또한 추가적인 고려사항임을 보여줌과 동시에 CEO와 기업간 기술적 적합성(technological fit)이 CEO 고용시장에서 효율적 임금수준의 중요한 결정요소임을 잘 보여준 결과라 하겠다. 예전에 비해 최근에는 다양한 기술의 융합으로 전통적인 산업간의 벽이 점차 허물어지는 등 혁신적 기술의 중요성이 부각되고 있다. 이런 추세에 비추어 볼때 CEO의 특정 기술에 대한 전문성을 바탕으로 CEO와 기업간의 기술 적합성에 따라 CEO 고용시장에서 결정된 보수가 효율적 계약(efficient contracting)의 일환으로 해석될 수 있도록 새롭게 실증적 근거를 제시했다는 점에 본 연구의 의의가 있다. 이 연구는 2022년에 재무 분야에서 세계적으로 권위있는 저널인 Journal of Financial and Quantitative Analysis에 게재되었으며 다음의 링크를 통해 논문을 다운받을 수 있다: https://doi.org/10.1017/S0022109022000229

- No. 197

- 2022-06-24

- 5258

-

통계학과 박세영 교수

고차원 다중오믹스 데이터를 통합한 군집화 (clustering) 방법론 개발

통계학과 박세영 교수는 최근 게재된 연구에서 고차원 다중오믹스 데이터를 통합적으로 이용하여 효과적인 군집화 (clustering)를 수행하는 새로운 통계적 방법론을 제안하였다. 다중오믹스 분석은 유전체, 전사체, 단백체 등의 다양한 분자 수준에서 생성된 여러 데이터들의 통합적인 분석을 말한다. 최근들어 고성능 유전체 기술의 발전과 정보 처리 능력의 발달로 인해 다양한 유형의 다중오믹스 데이터를 이용한 통합적 분석이 진행되었다. 특히 다중오믹스 데이터를 사용하여 유사한 질병 병인 및 치료 반응을 가진 환자들로 군집화 하는 것은 단일 데이터 유형을 사용하는 것보다 군집화 결과의 정확성을 향상시킬 가능성이 있다. 하지만 이에 대한 엄밀한 통계적 연구는 미비하였다. 대부분의 연구에서는 다중오믹스 데이터의 고차원성과 이질성으로 인한 어려움으로 인해 환자 군집화 시에 여전히 단일 유형의 데이터만 사용하거나 또는 개별 데이터 유형의 군집화 결과를 임의적으로 평균처리하여 결과를 도출하는 방법을 많이 사용하고 있는데 이는 다양한 데이터에 잠재된 중요한 정보의 손실을 발생시킬 수 있다. 이 연구에서는 각각의 고차원 오믹데이터의 유형을 다른 정보의 표현으로 취급함으로써 동일한 환자에서 측정된 여러 데이터 유형에 다른 가중치를 부여한 새로운 스펙트럼 군집화 방법을 제안하였다. 이론적으로는 제안된 군집화 방법이 단일 데이터를 이용한 군집화 방법보다 더 정확한 군집화 결과를 도출 할 수 있다는 것을 증명하였다. 실제 암환자 데이터에 제안된 방법을 적용하여 얻어진 하위클러스터들은 기존의 군집화 방법들보다 더 명확한 생존패턴의 차이를 보이거나 특정 약물에 대한 이질적인 반응을 보여주는 생물학적으로도 의미있는 결과를 얻을 수 있었다. 박세영 교수는 “이번 연구의 성과는 다중 고차원 데이터를 통합적으로 이용하여 군집화를 수행 할 때 발생할 수 있는 데이터들의 이질성 문제 및 중요도 차이의 반영을 엄밀한 통계 및 머신러닝 방법을 통해 해결하였다는 것이다. 또한 본 연구에서 고려한 군집화 방법에만 제한하지 않고 다중 고차원 데이터를 모티브로 하는 다양한 통계 방법에도 아이디어를 확장시킬 수 있을 것으로 기대된다.” 라고 연구의 의의를 설명하였다. 본 연구는 통계학분야 최고의 저널인 Journal of the American Statistical Association에 게재 되었다. ※ 논문명: Integrating multidimensional data for clustering analysis with applications to cancer patient data ※ 논문출처: https://doi.org/10.1080/01621459.2020.1730853

- No. 196

- 2022-06-17

- 7743

-

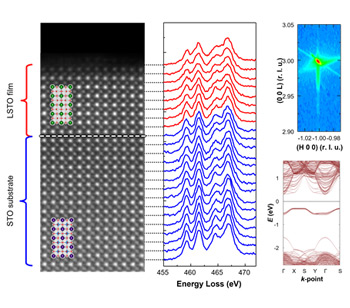

신소재공학부 김윤석 교수 ·김영민 교수(에너지과학과)

이온빔을 이용한 차세대 반도체 소재의 고성능화 세계 최초 구현

신소재공학부 김윤석 교수(성균관대학교) 연구팀*이 차세대 반도체 소재로 주목받고 있는 하프늄옥사이드(HfO2)에 ‘이온빔’을 이용해서 강유전성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 방법을 세계 최초로 구현했다고 밝혔다. * 공동교신저자 : 김영민 교수(성균관대학교), 허진성 박사(삼성전자 종합기술원), Sergei Kalinin 박사(미국 오크리지 국립연구소) 과기정통부 개인기초연구사업(중견연구, 기본연구) 등의 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 국제학술지인 사이언스(Science)에 5월 13일 게재되었다. 강유전성이란 외부 자기장 등에 의해 물체의 일부가 양(+)극이나 음(-)극을 띠게 된 후 그 성질을 유지하게 되는 성질을 말하며, 강유전성이 크면 메모리에서 데이터를 저장하는 기본구조인 ‘0’과 ‘1’의 차이가 커져 저장된 데이터를 보다 정확하게 읽을 수 있게 된다. 이러한 강유전성을 지니는 물질을 사용할 경우, 나노미터의 매우 얇은 막 상태에서도 우수한 강유전성을 통해 반도체 소자의 집적도를 높일 수 있다는 아이디어가 이미 40여 년 전에 제안되었으나, 최근 새로 도입된 소재인 하프늄옥사이드에서도 강유전성 증대를 위한 후처리과정이 추가로 필요하고 여러 공정 조건들이 강유전성에 큰 영향을 미치는 등 실제 적용에는 공정상 큰 한계점이 있어 실제로 구현되지는 못했었다. 이에 연구팀은 후처리과정이나 복잡한 공정최적화 과정 없이, ‘이온빔’이라는 하나의 변수만으로 하프늄옥사이드의 강유전성을 손쉽게 조절하고 획기적으로 향상시킬 수 있는 방법을 제시하였다. 강유전성의 발현 정도는 산소 공공(산화물 재료의 결정구조에서 산소 원자가 빠져 비어있는 자리)과 밀접한 관계가 있다고 알려져 왔으며, 연구팀은 이에 착안하여 이온빔을 이용한 산소 공공의 정량적 조절을 통해 강유전성을 향상시키는 방법을 고안하였다. 연구팀은 이온빔을 적용한 결과, 강유전성의 증가 원인이 산소결함 밀도와 연계된 결정구조 변화에서 기인한다는 원리를 밝혀냈으며, 이온빔을 적용하지 않을 때보다 강유전성을 200% 이상 증가시킬 수 있었다. 김윤석 교수는 “이번 연구를 통해 강유전성을 활용한 고효율 반도체 소자의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다.”라고 전하며, “현재의 방법론적 연구 결과를 토대로 실제 반도체 산업에 적용하기 위해서는 최적 조건 탐색 등 후속 연구가 지속적으로 필요하다.”라고 덧붙였다. □ 논문 ○ “Highly enhanced ferroelectricity in HfO2-based ferroelectric thin film by light ion bombardment“, Science 376(6594), 731-738 (2022) ○ 링크: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk3195 □ Webpage: http://spm.skku.edu

- No. 195

- 2022-06-09

- 8570

-

화학과 고두현 교수 ·이치형 연구원 ∙ 이정현 연구원

광활성층 모폴로지 제어를 통한 저조도 환경에서의 고성능 유기태양전지 개발

4월 22일 세계적 학술지인 ‘Advanced Energy Materials (IF=29.368)’에 화학과 고두현 교수 연구팀이 저술한 ‘Over 30% efficient indoor organic photovoltaics enabled by morphological modification using two compatible non-fullerene acceptors’ 이 연구 우수성을 인정받아 온라인 게재되었다. 고두현 교수 연구팀은 저조도 실내 조명 조건에서 효율적으로 빛 에너지를 수확할 수 있는 유기 광 활성층 (photoactive layer)를 디자인하여, 30%를 초과하는 전력 변환 효율 (power conversion efficiency)을 달성하는 실내 유기 태양전지를 시연하였다. 이러한 고성능 유기 태양전지에 대한 연구 결과는 상시 전력공급이 필요한 실내 사물 인터넷 (Internet of Thing) 및 스마트 팜 분야에 활용될 것으로 기대되고 있다. 태양광 발전 효율은 전지의 광 활성층 내부에서 생성된 전하 수송체 (charge carrier)를 손실 없이 효과적으로 전극으로 추출하는 과정에 의해 결정된다. 특히, 태양광보다 10-100배 낮은 세기를 지닌 실내 광 조건에서의 유기태양전지는 낮은 전하 수송체 생성량으로 인해 전하 수송체의 손실이 광 전력 변환 효율 저하에 기여하게 된다. 본 연구에서는, 고분자 전자 공여체 (polymer donor)와 비슷한 용해도를 가진 두 개의 논-풀러렌 전자 수용체 (non-fullerene acceptor) 물질들의 혼합을 통해 벌크 이종접합 (bulk heterojunction) 광 활성층을 제작하였다. 본 광 활성층은 높은 파라 결정성 (para-crystallinity)를 특징으로 하는 공여체와 수용체들 간 나노 스케일의 위상 분리를 보인다. 분리된 공여체와 수용체 위상들을 통해 각각의 양전하 (hole) 와 음전하 수송체 (electron)는 재결합으로 인한 손실 없이 전극으로 이동할 수 있다. 이러한 광 활성층의 모폴로지 제어를 통해, 고두현 교수 연구팀은 저조도 실내 조명 조건에서 30% 이상의 전력 변환 효율을 달성할 수 있었다. 참여 연구진: 이치형 (공동 1저자, 성균관대 박사과정), 이정현 (공동 1저자, 성균관대 석사과정), 이현휘 (2저자, 포항 가속기 연구소 연구원), 남민우 (교신저자, 상지대 조교수), 고두현 (교신저자, 성균관대 부교수) [그림 1] (a) 저조도 조건 유기태양전지 이미지 (b) 광활성층 제어를 통한 공여체와 수용체의 위상분리 AFM 이미지 (c) 저조도 환경 (3000 K LED)에서의 유기태양전지 J-V 특성.

- No. 194

- 2022-06-03

- 5645

-

화학공학/고분자공학부 김태일 교수

진동노이즈 선택적 제거 생체모방소재 개발

화학공학/고분자공학부 김태일 교수 연구팀은 박병학 박사의 주도 아래 거미 다리의 패드를 모사하여 외부 노이즈를 선택적으로 제거하는 댐핑 소재 및 이를 이용한 전자 소자를 개발하는 데 성공했다. 최근 생체 전자 소자는 상용화된 스마트워치 및 스마트폰을 비롯해 몸에 부착되거나 삽입된 형태로 중요한 생체 신호를 측정한다. 더 정밀한 측정을 위해 소자의 성능을 높이려는 연구가 많이 진행되었으나, 소자의 성능이 증가함에 따라 생체 신호 측정 시 움직임에 의한 노이즈를 비롯하여 다양한 생체 신호의 간섭이 원하는 신호를 구분하는 데 어려움을 주는 문제가 있다. 특히, 단순한 걷기, 움직임과 같은 생활 노이즈들은 대부분 30Hz 미만의 대역을 가지며 필연적으로 생체 신호 수집을 방해하는 요인 중 하나이다. 상용화된 전자 소자를 비롯하여 노이즈를 줄이기 위한 현재 연구 단계는 신호 처리 기술 및 이를 이용한 머신러닝 기반의 신호 분류가 많이 집중되고 있다. 하지만 이는 신호의 왜곡을 야기하고 추가적인 회로가 필요하며 즉각적인 신호 대역을 바꾸기 어렵다는 단점이 있다. 이 외에 다른 충격 흡수(댐핑) 재료들의 경우 선택적인 흡수가 아닌 모든 파장대를 흡수하는 문제점이 있다. 이에 연구팀은 위의 문제점을 자연의 재료로부터 영감을 받아 해결하고자 했다. 거미의 경우 매우 민감한 진동 수용체를 가지고 있어 적이나 먹이, 혹은 짝으로부터의 진동 신호를 민감하게 받아들일 수 있다. 흥미롭게도 바람이나 비와 같은 외부 노이즈들에서도 원하는 신호를 잘 읽을 수 있는데, 이는 진동 수용체 아래에 위치한 점탄성 패드(cuticular pad)가 선택적으로 낮은 주파수의 신호를 흡수하고 높은 주파수 대역을 진동수용체로 전달하기 때문이다. 이를 바탕으로 연구팀은 거미의 패드의 원리를 모사하여 필요한 영역대의 상대적으로 높은 주파수 대역을 갖는 생체 신호를 통과시키고, 낮은 주파수 대역을 갖는 노이즈들을 선택적으로 제거하는 새로운 소재를 세계 최초로 개발하였다. 거미의 패드의 경우 키틴이라는 당과 단백질로 이루어져있고, 키틴의 경우 인접한 고분자 사슬끼리 많은 수소결합을 형성하고 단백질의 경우 사슬 사이에서 상변화를 유도한다는 것을 확인하고, 젤라틴/키토산 기반의 점탄성 하이드로젤을 제작하였다. 실제로 젤라틴/키토산 기반의 점탄성 하이드로젤은 다른 소재보다 높은 충격흡수 에너지 및 주파수 선택도를 갖는 것을 확인하였다. 또한 온도를 외부에서 45도까지 조절하면 약 1 Hz에서 50 Hz 까지 댐핑 영역대를 실시간으로 조절할 수 있음을 확인하였다. 이를 이용하여 스트레인 센서와 결합하여 목 진동, 심박수 등의 기계적 생체 신호를 노이즈 하에서 높은 신호대 잡음비로 읽을 수 있고, 심전도, 뇌파 등의 전기적 생체 신호 역시 노이즈 하에서 안정적으로 검출이 가능함을 확인하였다. 신호처리를 이용하여 노이즈를 제거한 기존의 방법보다 높은 신호대 잡음비를 얻는 것으로, 재료가 선택적으로 노이즈를 댐핑하는 것이 기존의 방법보다 훨씬 효과적임을 입증하였다. 연구를 진행한 박병학 박사는 “이 연구는 자연이 가진, 거미의 특수한 기계적 성질을 모방하여 기존의 전자 소자가 가지고 있던 고질적인 노이즈 문제를 재료적으로 해결한 사례”라며, “전자 소자의 성능만을 높이는 것 뿐 아니라 선택적으로 외부 노이즈를 줄이는 것이 더 효과적인 생체 신호 수집의 방법이 될 수 있다”고 설명했다. 김태일 교수는 “노이즈를 최소화하여 생체 신호 모니터링 연구가 활성화되어 실시간으로 얻기 어려웠던 민감한 신호를 읽어내 진단 및 의공학 분야에서 큰 활용이 있을 것으로 전망한다”고 연구의 의의와 후속연구 계획을 설명했다. 본 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 미래창조과학부의 학문균형발전지원사업(NRF-2019R1I1A2A01061966), 휴먼플러스융합연구개발사업(NRF-2020M3C1B8016137), 뇌과학원천기술개발사업(NRF-2019M3C7A1032076), 산업통상자원부 및 산업기술평가관리원 주관 2020년 산업기술거점센터 육성시범사업(20013794) 그리고 산업통상자원부 및 한국산업기술진흥원 주관 2021년 산업혁신인재성장지원사업(해외연계)(P0017305)의 지원으로 수행되었으며, 세계적 국제학술지 ‘Science’에 5월 6일 게재되었다. □ Paper link: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj9912 □ webpage: https://sites.google.com/site/taeilkimslab/home (그림1) 선택적 주파수 댐핑이 가능한 젤라틴키토산 기반의 하이드로젤 댐퍼 (그림2) 젤라틴키토산 기반 하이드로젤 댐퍼의 생체 응용

- No. 193

- 2022-05-27

- 7134

-

화학공학/고분자공학부 남재도 교수 ·황의석 연구원

주파수에 선택적으로 작용하는 스마트 전자파차폐 복합소재 연구

화학공학/고분자공학부 남재도 교수 연구팀 (기능성복합재료연구실, 제1저자 황의석 박사과정)은 주파수 선택적인 전자파 차폐 능력을 갖는 고분자 기반 복합소재를 개발하고, 스텔스 전투기, 인공위성 등의 우주항공 소재 기술에서 새로운 돌파구를 제시했다. 최근 각종 전자기기, 자율주행 자동차, 5G 통신 기술로 인해 다양한 주파수 대역의 전자파가 혼재되어 사용됨에 따라 원하는 주파수 대역의 전자파를 선택적으로 차폐할 수 있는 물질의 필요성이 대두되고 있다. 그러나 기존에 사용되는 전자파 차폐소재는 차폐 성능이 주파수에 의존적이지 않는 특징이 있었다. 연구팀은 전자파를 반사 및 흡수할 수 있는 구형 입자를 혼용하여 고분자 기반 복합소재로 적용할 때, 그 혼합비 및 배열에 따라 각기 다른 주파수 대역의 전자파를 선택적으로 흡수할 수 있음을 발견했다. 본 연구에서 제시하는 복합소재는 대표적으로 스텔스 전투기의 레이더 흡수 물질 (Radar Absorbing Materials; RAMs)로 적용이 가능할 것으로 기대된다. 선택적 흡수/투과 능력을 통해 통신 주파수 대역의 전자파는 투과시키고 적 레이더 대역의 전자파는 흡수하여 제거함으로써 조종사의 임무 수행 능력 및 안정성을 극대화할 수 있다. 이번 연구결과는 미국 공군 연구소(U.S. Air Force Office of Scientific Research/AOARD)와 복합소재 동시설계 산업기술 거점센터 사업 (센터장 서종환 교수)의 지원으로 수행되었으며, 재료 분야 저명 국제 학술지인 Journal of Materials Chemistry A (IF: 12.732)에 표지논문(Front cover)으로 게재되었다. ※ 논문명: Aperture control in polymer-based composites with hybrid core–shell spheres for frequency-selective electromagnetic interference shielding ※ 논문출처: https://doi.org/10.1039/D2TA00045H

- No. 192

- 2022-05-20

- 5771

-

국정전문대학원 이동성 교수

한국의 민주화이후 임명된 500+명 장관의 요직 진출 경향을 매칭 기법을 통해 분석

한국의 민주화이후 임명된 500+명 장관의 요직 진출 경향을 매칭 기법을 통해 분석한 연구 논문 결과가 Washington Post에 소개 국정전문대학원/행정학과 이동성 교수가 ‘아시아 대통령제 국가에서 임명된 장관이 요직으로 진출하는 과정에서 남녀간 불평등이 존재하는가’라는 주제로 SSCI 상위 8% 저널인 COMPARATIVE POLITICAL STUDIES 에 공저 논문을 게재했다. 각국의 정권마다 새 대통령 당선인이 가장 중요시하는 인사가 장관 임명을 통한 내각구성이라는 측면에서, 이 논문은 한국과 아시아 대통령제 국가를 대상으로 민주화 이후 30여년 동안 임명된 모든 장관들이 임명 이후 어떠한 정치적 경력을 갖는지에 대해 다양한 비교 분석 및 논의를 하고 있다. 이동성 교수는 장관들의 임명 이후 경력에 대해 남녀간 차이가 크게 없다는 최근 선행 연구 결과에 대해 “단순히 성별만을 기준으로 비교하면 일면 차이가 없는 것처럼 보이는 것이 사실이다. 그러나 매칭 기법을 통해 임명된 부처의 중요도나 장관의 교육 수준, 정치 경력 등을 남녀간 동일시하고 나면, 남성의 경우 출신 배경에 관계없이 요직에 진출할 수 있지만, 여성의 경우 상당한 정치적 배경을 갖춰야만 요직에 진출 가능하다는 결과가 나왔다. 이는 여성에 대한 상당히 큰 차별이 존재하고 있음을 실증적으로 보여준다”고 밝혔다. 이 연구 결과는 미국의 세계적인 일간지인 The Washington Post 에도 “South Korea’s new leader says there’s no gender inequality problem”이란 제목의 기사로 소개되었다. 이동성 교수는 앞으로도 옥스포드 출판사와 계약을 맺은 영문 학술서와 교내 AI 융합연구지원을 통한 머신러닝 기반의 텍스트 분석을 통해 대통령의 인사 및 국정운영에 대해 다양한 연구로 기여할 계획이다.

- No. 191

- 2022-05-13

- 5132

-

기계공학부 김재훈 교수 ·Muhammad Kashif Khan 박사, Malayil Gopalan Sibi 박사, Deepak Verma 박사, 조흔태 연구원, 윤원중 연구원

온실가스의 주범인 이산화탄소로부터 액상연료 및 고부가 화학소재를 만들다

18세기 중반 석탄을 이용한 산업혁명과 19세기 원유의 발견으로 인해 인류는 값싼 연료 및 화학소재를 대량 생산하는 기술을 개발하여 비약적인 발전을 해 왔다. 우리나라도 1970년대 중화학공업 발전 전략으로 세계 5위권의 석유화학제품 국가이며 세계 8위권의 정유산업을 보유하고 있고, 석탄화력발전으로 세계 8위권의 석탄수입국가로 성장하였다. 20세기 전 세계적으로 원유와 석탄 등 화석연료 활용으로 비약적인 경제발전을 이루어 왔으나 이에 따른 반대급부로 대기중의 CO2농도가 나날이 증가하여 420 ppm에 다다르고 있어, 지구온난화, 생태계 파괴, 해수면 상승, 바닷물의 산성화 등 인류의 생존을 위협하는 단계에 이르렀다. 성균관대 김재훈 교수 연구팀에서는 산업에서 배출되는 이산화탄소를 재생 가능한 수소와 반응 시켜 연료와 화학소재를 선택적으로 생산할 수 있는 기술을 개발하였다. 이를 통해 기후변화에 대응해 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 연구팀은 알루미나 프로모터가 활용된 철계 촉매 (Na-FeAlOx)를 이용하여 CO2로부터 77.0%의 높은 선택도로 가솔린 및 디젤의 연료로 활용할 수 있는 C5+의 장쇄 탄화수소를 합성하는 기술을 개발하여 2020년 국제 저명 학술지인 ACS Catalysis에 게재되었다 [ACS Catalysis, 2020, 10, 10325−10338]. 이번 연구를 통해 연구팀은 철계 촉매에서 방향족 화합물의 전구체인 알파 올레핀의 합성 메커니즘의 원리를 규명했다. [Na-FeAlOx 촉매에서 CO2의 반응 메커니즘] 연구팀은 철계 촉매와 제올라이트를 복합한 복합촉매를 활용하여 45%의 높은 CO2 전환율 및 39%의 높은 방향족 선택도로 이산화탄소로부터 방향족 화합물 생산이 가능한 것을 확인하여 그 결과를 국제 저명 학술지인 Applied Catalysis B: Environmental에 게재하였다 [Applied Catalysis B: Environmental, 2022, 301, 120813]. 특히 제올라이트의 산점 조절로 방향족 화합물 중 BTX의 선택도가 59%로 높았다. 고부가 방향족 화합물은 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등을 말한다. 이들은 전체 석유화학 제품 생산량 중 1위에 해당하는 매우 중요한 플랫폼 화학소재이다. [Na-FeAlOx/zeolite 복합 촉매에서 CO2로부터 직접 방향족 화합물 합성] 또한 연구팀은 세계 최초로 코발트계 촉매를 이용하여 CO2로부터 C5+의 장쇄 탄화수소를 약 20%의 높은 수율로 1425 시간 이상 운전이 가능한 공정을 개발하여 그 결과를 2022년 Applied Catalysis B: Environmental에 게재하였다 [Applied Catalysis B: Environmental, 2022, 305, 121041]. 연구팀이 새롭게 개발한 코발트계 촉매는 CO2 전환에 있어 촉매는 높은 C5+ 및 C21+ 선택성을 나타내므로 유망한 액체 연료 및 윤활기유를 생산할 수 있는 초석을 마련하였다. 이 이외에도 연구팀은 CO2의 직접 수소화로 고부가 화학소재인 아세트산 및 프로피온산을 합성할 수 있는 니켈-아연 합급촉매를 설계하여 그 결과를 2021년 ACS Catalysis에 게재하였다 [ACS Catalysis, 2021, 11, 8382–8398]. [Na-CoMnOx 촉매를 이용하여 CO2로부터 직접 장쇄 탄화수소 합성 메커니즘] 현재 김재훈 교수 연구팀은 국내 정유사와 협업을 통해 상용화 가능성을 연구하고 있어 향후 국가 온실가스 저감에 기여하고자 한다.

- No. 190

- 2022-05-06

- 5701

-

물리학과 강대준 교수 ·김동환 교수· Yongteng Qian 박사

co-triboelectric 층으로 초박형 니켈 텔루 라이드 나노 벨트를 사용하여 폴리 디메틸 실록산 기반 유연한 마찰 전기 나노 발전기의 출력 전력 밀도 극대화

최근 물리학과 강대준 교수 연구팀은 제1 저자인 Yongteng Qian 박사와 함께 화학 공학과 김동환 교수와의 공동 연구를 통해 co-triboelectric 층으로 초박형 니켈 텔루 라이드 나노 벨트를 사용하여 폴리 디메틸 실록산 기반 유연한 마찰 전기 나노 발전기의 출력 전력 밀도를 극대화하는 연구 결과를 발표하였다. 마찰전기 유연 나노발전기는 신체의 움직임이나 풍력 및 수력 등과 같은 다양한 자연적인 에너지원으로부터 발생하는 기계적 에너지를 수확하여 전력 공급 및 센싱 등으로 이용할 수 있어 많은 주목을 받고 있다. 마찰전기 나노발전기의 출력 성능을 증대하기 위해서는 마찰대전 물질(triboelectric materials)을 합리적으로 선택하는 방식이 일반적인 전략이다. 이에 폴리디메틸실론산 (PDMS(polydimethylsiloxane)은 탁월한 인장강도와 유연성, 그리고 우수한 전기음성도로 인해 마찰전기 유연 나노발전기 제작에 널리 이용되고 있다. 그러나 이를 이용한 마찰전기 나노발전기는 소형 전자기기를 구동하기 위한 충분한 전기적 출력 성능을 내보일 수 없다는 문제가 있다. 한편, 금속 황화물, 반도체 산화물, 금속-유기 프레임워크, 그리고 맥신과 같은 무기물은 화학적 안정성, 기계적 특성, 그리고 전기전도성 등에서 우수한 물성을 내보이기 때문에 PDMS와의 합성을 통해 고성능 마찰전기 나노발전기로 이용될 수 있다. 여러 무기물 후보군 중, 니켈 텔루라이드(NiTe2)는 우수한 물성과 더불어 합성 과정이 비교적 간단하기 때문에 유망한 마찰대전 소재로 이용가능하다. 또한, 해당 물질의 전기전도성은 PDMS의 내부저항을 효과적으로 낮출 수 있기에 PDMS 기반 마찰전기 나노발전기로 이용 시에 효과적인 출력 성능 향상이 예상된다. 또한, 해당 물질의 나노벨트(NB) 형상은 고종횡비, 높은 비표면적, 그리고 많은 대전 영역(energy-harvesting sites), 빠른 전하 교환을 이끌어낼 수 있는 우수한 이점이 있기에, 고성능 에너지 수확 소자로서 다양한 가능성을 실현할 수 있다. 따라서, 본 연구진은 PDMS 기반 마찰전기 유연 나노발전기의 전기적 출력 성능을 더욱 향상시키기 위하여 니켈텔루라이드 나노벨트 소재를 이용하여 PDMS 복합체를 합성하여 마찰대전 물질로 이용하였다. 또한, 본 연구진은 PDMS 기반의 마찰전기 유연 나노 발전기의 출력 안정성과 성능 최적화를 위해 온도 의존성뿐만이 아니라 PDMS와 니켈텔루라이드 나노벨트의 중량비, 소자의 크기, 두께 등과 같은 요소들이 성능에 미치는 영향을 체계적으로 조사하였다. 5 % 함량의 니켈텔루라이드 나노벨트와 PDMS로 구성된 소자는 1.89 mW·cm-2의 높은 전력 밀도와 더불어 우수한 유연성을 내보였다. 또한 1 cm2에서 9 cm2 면적의 소자는 손에 의한 기계적 압착 시 최대 150개의 LED에 전원 공급을 할 수 있음을 확인하였다. 이상 본 연구진의 결과에 따르면 니켈텔루라이드-PDMS 복합체가 고출력 마찰전기 나노발전기의 성능 향상을 위해 상당히 선호되는 마찰대전 소재임을 보였다. 본 연구는 BK 4단계 신진 연구 인력 지원 사업과 미래창조과학부의 글로벌 프론티어 사업의 지원을 받아 에너지 관련 나노소재 및 나노소자 분야 최고의 학술지인 Nano Energy(IF = 17,881)에 게재되었다 Paper title: Enhancing the output power density of polydimethylsiloxane-based flexible triboelectric nanogenerators with ultrathin nickel telluride nanobelts as a co-triboelectric layer

- No. 189

- 2022-04-26

- 5476