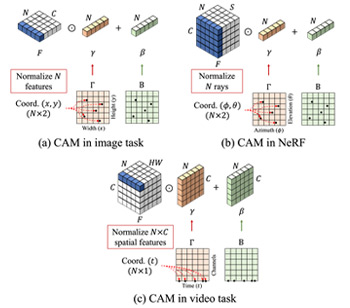

효율적인 3D 장면 표현 방법 개발

기계학습 최우수 학술대회 ICLR 2024 Spotlight, 컴퓨터비전 최우수 학술대회 CVPR 2024 Highlight 선정

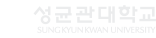

인공지능학과 박은병, 고종환 교수 · 이주찬 연구원

-

성균나노과학기술원 배완기 교수 ·황의헌 교수

III-V‧II-VI 이종전자가 핵‧껍질 구조 양자점에서의 계면 쌍극자 역할 규명

양자점은 크기에 따라 밴드갭이 조절 가능한 나노반도체 소재로써, 디스플레이, 레이저, 태양광 집적기, 바이오마커 등의 응용 분야에 폭넓게 활용가능하다. 특히 양자점은 기존의 유기반도체 기반 전계발광소자(OLED) 보다 빼어난 색순도를 지녀, 차세대 디스플레이 소재로 큰 주목을 받고 있다. 나노과학기술원 배완기 교수(공동 제1저자 정병국 박사후 연구원, 장준혁 박사후 연구원, 함동효 박사후 연구원) 및 황의헌 교수 공동연구팀은 카이스트 이도창 교수 연구팀 및 삼성디스플레이와의 협업을 통해, 최근 학계 및 산업계에서 각광을 받고 있는 친환경 양자점 소재인 III-V/II-VI 양자점의 이종전자가 계면에 존재하는 계면 쌍극자가 양자점 소재의 광‧전기적 특성이 미치는 영향을 규명하였다. 연구진은 습식화학기법을 통하여 계면 쌍극자를 원자 수준에서 제어하여 양자점 소재의 광전기적 특성을 조절하였으며, 나아가 고효율 고안정성 디스플레이 소자를 구현할 수 있음을 보였다. 양자점의 광‧전기적 특성은 내부 전하의 분포 및 에너지 준위에 의해 결정되며, 이는 양자점 소재의 조성 및 크기에 의해 조절 가능하다. 소재 조성의 선택이 제한적인 친환경 양자점의 경우, 오직 크기 제어를 통하여 양자점의 특성 제어가 가능한 것으로 알려져 있었다. 연구진은 III-V/II-VI 핵/껍질 양자점 계면에 존재하는 계면 쌍극자가 양자점의 전하 분포 및 에너지 준위를 제어할 수 있는 새로운 조절 인자임을 최초로 확인하였다. 나아가 습식화학기법을 통하여 III-V족의 핵과 II-VI족의 껍질층의 계면을 정교하게 제어하여, 이종전자가 계면에서의 쌍극자 모멘트의 밀도를 조절하였다. 이를 통하여 양자점 소재 조성 및 크기 변화없이 양자점의 전기적 에너지 준위를 자유자재로 제어하였으며, 궁극적으로 양자점 기반 전계발광소자의 성능을 극대화할 수 있음을 보였다. 배완기 교수는 이번 연구 결과의 가치에 대하여 “친환경 양자점 소재의 광‧전기적 특성을 최종 사용 목적에 맞춤 제작 가능한 새로운 화학적 기법을 제공한다”면서 “향후 광학소자, 나노바이오 분야에 친환경 양자점 소재의 산업적 적용을 촉진할 것이다”라고 평가하였으며, 황의헌 교수는 “양자점의 에너지 준위를 조성 및 크기로만 조절 가능하다는 기존의 개념을 넘어 핵‧껍질 계면에서 발생하는 ‘전기 쌍극자’도 에너지 준위를 조절할 수 있는 중요한 요소임을 처음으로 보고한 점에 의미가 있다. 이는 제한적인 친환경 소재로 다양한 에너지 준위를 갖는 양자점 합성에 활용할 수 있다”라고 설명하였다. 본 연구는 한국연구재단 (함께달리기, 소재융합혁신, 중견연구, 나노미래소재원천기술개발사업), 삼성디스플레이 및 ETRI의 기본사업의 지원으로 이루어졌으며, 재료 분야 최상위 학술지인 “Nature Materials” (Impact Factor: 43.841)에 현지시간 11월 18일(목) 온라인 게재되었다. ※논문명 : Interface polarization in heterovalent core/shell nanocrystals

- No. 177

- 2021-12-03

- 7146

-

기계공학부 이원영 교수 ·최민기 연구원

세계 최고 성능의 양성자 전도성 연료전지 개발

기계공학부 이원영 교수 연구팀(제1저자 최민기 박사후연구원)이 에너지분야에서 세계적으로 권위 있는 학술지 중의 하나인 Energy & Environmental Science (IF: 38.53, JCR<1%)에 양성자 전도성 전해질의 기초 물성치를 극대화할 수 있는 제조 방법을 개발하고 이를 기반으로 세계 최고 성능을 가지는 양성자 전도성 연료전지를 개발한 연구결과를 게재했다. 양성자 전도성 연료전지는 전해질의 높은 이온 전도도와 낮은 활성화에너지 때문에 고효율 전력생산이 가능한 차세대 에너지 시스템으로 크게 주목받고 있지만, 실제로 제작된 양성자 전도성 연료전지의 성능은 이론적인 예측값에 크게 못미치고 있어 실질적인 적용과 활용이 어려운 실정이다. 이원영 교수 연구팀은 양성자 전도성 연료전지의 성능이 낮은 이유가 제조 공정 중에 전해질의 주요 성분이 휘발되면서 소재의 화학적 안정성이 저하되고 결정립의 성장이 지연되기 때문임을 밝혀 냈다. 또한, 전해질의 주요 성분의 휘발성을 정밀하게 제어하여 소결성을 크게 향상시켰고 전해질의 내부에서 완벽한 화학적 조성을 가지면서 기존에 보고된 수치보다 약 5배 가량 큰 결정립을 가지는 전해질의 제작에 성공하였다. 이렇게 제작된 전해질을 기반으로 600도 이하의 작동온도에서 기존에 보고된 수치들을 크게 상회하는 세계 최고의 성능을 가지는 양성자 전도성 연료전지 시스템을 개발하였다. 이원영 교수는 “양성자 전도성 연료전지를 제작하는데 있어 가장 큰 난관이었던 전해질의 열적 불안정성을 본 연구에서 개발한 전해질 휘발성 제어를 통하여 극복할 수 있었고, 특히 복잡한 추가 공정없이 세계 최고 수준의 성능에 도달할 수 있음을 실증하였기 때문에 일반적으로 활용되는 상용화 단계의 연료전지 제작에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 이 연구 성과는 한국 연구재단의 중견연구지원과제와 세종과학펠로우십지원 사업의 지원을 받아 수행되었다. (No. 2019R1A2C4070158, No. 2021R1C1C2006657) 에너지분야 국제학술지 Energy & Environmental Science (IF: 38.53, JCR<1%) 논문으로 10월 16일자 온라인 게재되었다. [그림 1] 휘발성분 제어를 통해 제작된 양성자 전도성 전해질의 화학성분 조성비와 결정립 성장간의 관계 확인. [그림 2] 휘발성분 제어를 통해 변화하는 양성자 전도성 전해질의 물리/화학적 특성 변화 확인.

- No. 176

- 2021-11-19

- 6613

-

전자전기공학부 박진홍 교수 ·서승환/이제준 박사

기억을 빛으로 제어하는 광전자 시냅스 반도체 소자 개발

An optogenetics-inspired flexible van-der-Waals optoelectronic synapse and its application to convolutional neural network; 서승환(1저자) / 이제준(1저자) / 박진홍 교수(교신저자) 뉴로모픽 또는 프로세스-인-메모리 칩과 같은 인공지능 칩은 대량의 정보를 병렬적으로 처리하여 소비 전력을 최소화하고, 학습을 통해 자신의 연산 기능을 향상시킬 수 있어 차세대 정보처리 칩으로 각광받고 있다. 특히 최근 인공지능 칩의 병렬 정보처리와 학습 능력 구현에 필수적인 시냅스 모방 반도체 소자에 관한 연구가 전 세계적으로 활발하게 진행되고 있다. 연구팀은 빛의 신호를 기억하는 2차원 반데르발스 반도체 소재를 활용하여 빛으로 가중치 제어가 가능한 광전자 시냅스 반도체 소자를 구현하고, 신경망의 학습/추론 시뮬레이션을 통해 광전자 시냅스의 활용 가능성을 성공적으로 입증했다. 연구팀은 원자 두께만큼 얇은 2차원 나노 판상 구조를 갖는 레늄이황화물(ReS2) 소재의 감광성 메모리 특성을 이론적/실험적으로 규명하고, 이를 소자의 채널로 활용하여 빛의 신호로 제어 가능한 광전자 시냅스 반도체 소자를 구현했다. 이렇게 구현된 광전자 시냅스 반도체 소자는 다양한 생물학적 시냅스 동작 특성을 모방하였으며, 이들로 구성된 하드웨어 합성 곱 신경망에서 CIFAR-10 이미지 패턴에 대해 89.4%의 인지율을 확보하였다. 이 연구들은 국제학술지 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)의 10월 5일 자 논문(Frontispiece로 하이라이트)으로 게재되었다.

- No. 175

- 2021-11-02

- 7340

-

화학과 이효영 교수 ·류성휘 연구원

그린 수소 생산을 위한 고효율 고안정 금속-금속산화물 수전해 산소발생 전극 촉매 개발

화학과 및 기초과학연구원 나노구조물리연구단 이효영 교수 연구팀(제1저자 류성휘)이 산성 조건에서 효율이 높고 안정한 이리듐-삼산화몰리브덴(Ir-MoO3) 수전해 산소발생 전극 촉매를 개발했다고 전했다. 탄소가 없는 물 분해를 통해 그린 수소 생산 경제에 한 걸음 더 다가간 것으로, 저비용, 고효율, 안정한 전기 촉매 개발로 화석 연료 정제 공정의 장기적인 과제를 극복할 것으로 기대를 모으고 있다. 일반적인 수소 생산이 화석 연료나 이산화탄소를 필요로 하는 반면, 전기 분해는 물 분자로부터 그린 수소를 생산한다. 물은 스스로 수소와 산소로 쪼개질 수 없기 때문에 전기화학적인 수소-물 변환은 활성이 높은 전기 촉매가 필요하다. 하지만 현재 널리 활용되고 있는 알칼리성 물 전기 분해 기술은 느린 산소 발생 반응으로 인해 물 분자 쪼개짐 효율성이 낮으며, 산성 조건하에서 급격히 저하되고 안정적이지 못해 비용이 많이 든다. 따라서 이를 개선하기 위한 저비용, 고효율, 고안정 산소 발생 반응 촉매 전극 개발이 절실히 요구되어왔다. 연구진은 산성에서 사용되는 산소 발생 전극 촉매 개발을 위해 이산화이리듐-삼산화몰리브덴을 제조하고 환원 온도 조건을 조절하여 선택적으로 이리듐만을 환원시켰다. 이때 환원된 이리듐은 표면에 산소 원자 및 동시에 삼산화몰리브덴 반도체 금속 산화물의 전자 당김으로 인해 이리듐 금속은 전자결핍이 되도록 만들었다. 전자가 부족한 이리듐에 물 분자가 쉽게 접근되어 매우 낮은 전압에서 산소가 발생될 수 있었으며, 산성 조건에서 높은 안정성으로 수소 및 산소 발생이 우수한 신개념 금속-금속산화물 촉매 전극을 보여주었다. 류성휘 연구원은 “산소 발생 반응에 필요한 과전압 측정법으로 촉매 효율 평가 결과 기존 귀금속 촉매보다 2배 이상의 수소 및 산소 발생 효율을 획득할 수 있었고, 값싼 금속산화물 양에 비해 매우 작은 양의 귀금속을 사용하기에 저비용일 뿐만 아니라 표면 구조의 변화 없이 장기적으로 안정한 시스템을 구현할 수 있었다”고 말했다. 이효영 교수는 “본 연구의 원리는 연구에서 개발한 이리듐-삼산화몰리브덴(Ir-MoO3) 뿐만 아니라 다양한 금속-금속산화물(Rh-MoO3, Au-MoO3, Ru-MoO3) 시스템에도 적용된다”며 “금속 표면에 붙은 산소와 금속산화물의 전자가 끌어당기는 성질을 이용해 전자가 결핍된 금속-반도체 금속산화물을 설계하여 촉매 성능과 안정성이 뛰어난 전극 촉매를 개발할 수 있었다”고 전했다. 본 연구는 세계적으로 권위 있는 과학 분야 국제학술지 네이처 커뮤니케이션(Nature communications, Impact Factor=14.919)에 9.28(화) 온라인 게재되었다. 그림 1. 전자 결핍된 이리듐-삼산화몰리브덴 (Ir-MoO3) 수전해 산소발생 반응 모식도 - 참고문헌 Xinghui Liu, Shibo Xi, Hyunwoo Kim, Ashwani Kumar, Jinsun Lee, Jian Wang, Ngoc Quang Tran, Taehun Yang, Xiaodong Shao, Mengfang Liang, Min Gyu Kim, Hyoyoung Lee Restructuring highly electron-deficient metal-metal oxides for boosting stability in acidic oxygen evolution reaction. Nature Communications. doi.org/10.1038/s41467-021-26025-0

- No. 174

- 2021-10-20

- 7658

-

바이오메카트로닉스학과 김근형 교수 ·김원진, 이형진, 황보한준

줄기세포 신호 전달 체계 조절이 가능한 in situ 바이오리액터가 결합된 세포·프린터 장비 (Pri-actor)개발 및 이를 이용한 근육재생 인공세포조직 개발

- 세포·프린팅 공정 중 전기/물리적자극 제어를 통한 줄기세포 신호 전달 체계 조절 및 근 분화 유도 성공 - Pri-actor를 활용해 제작된 인공 근육은 골격근 손상 동물 모델의 근육 조직 및 근 기능 회복에 매우 효과적 1970년대 후반부터 시작된 인공장기 개발 연구가 기계·전자·소재 분야의 융합으로 손상된 장기의 기능을 대신할 수 있도록 설계된 “대체 장치”의 개발이었다면, 2000년을 전후로 하여 3D 프린팅 기술이 조직공학용 인공지지체(scaffold) 제작에 응용되면서 본격적으로 보건 의료 분야의 재생의학용 지지체 제작에 관해 연구가 활발히 이루어지고 있다. 세포 프린팅 기술은 실제 세포를 이용하여 조직 장기를 직접적으로 만들어내는 기술이다. 기존 일반 소재가 아닌 살아 있는 세포를 직접 프린팅해 3차원 구조를 만들고 이를 배양해서 인체에 적용 가능한 조직 및 장기를 제작할 수 있다. 바이오메카트로닉스 학과 김근형 교수 연구팀 (김원진, 이형진, 황보한준)은 세포·프린팅 공정 중 바이오잉크에 함유되어 있는 줄기세포의 성장과 분화를 효율적으로 제어할 수 있는 바이오리액터가 결합된 융합 세포·프린팅 기술 (Pri-actor)을 세계 최초로 개발했다고 밝혔다. Pri-actor 기술은 살아있는 세포가 포함된 바이오잉크를 프린팅 하는 기술인 세포·프린팅 기술과 세포배양 시 일정한 물리적자극을 통해 세포의 성장과 분화를 조절할 수 있는 바이오리액터 기술이 융합된 개념이다. [그림 1. In situ “Pri-Actor system” 모식도] 연구팀이 개발한 바이오리액터-세포·프린팅 융합 공정 기술은 프린팅 공정 중 바이오잉크를 물리적 자극 (전기장 및 자외선 에너지)에 단시간 노출시키도록 설계되었다. 이 때 프린팅과 동시에 가해진 전기적/물리적 자극이 바이오잉크에 내포된 지방유래 줄기세포의 성장과 근육세포로의 분화를 효과적으로 유도할 수 있었다. 연구팀은 0.1초 이하로 가해지는 전기장 세기를 포함한 다양한 프린팅 공정 조건을 최적화하였으며, 이를 통해 줄기세포의 신호 전달 체계 및 이온전압채널을 활성화시킴과 동시에 제작된 인공 근조직을 배열 근육조직으로 유도하여 효과적인 근 섬유로의 분화를 유도하였다. 제작된 인공 근육은 골격근 손상 동물모델에 이식하였을 때, 실제 근육처럼 근섬유가 재생되었으며, 사람의 근육조직을 이루는 신경-근접합과 신생 혈관 형성 또한 매우 뛰어났다. 뿐만 아니라 전기신호를 통한 근력측정 및 동물모델의 운동성 관찰을 통해 근육의 기능을 완벽히 회복한 것으로 확인되었다. [그림 2. In situ “Pri-Actor system” 모식도 및 동물모델(Rat) 이식 8주 후 근섬유 재생에 대한 조직학적 염색 사진] 김근형 교수는 “본 연구를 통해 개발된 새로운 Pri-actor기술은 근육의 해부학적 환경을 최적으로 모사할 수 있는 인공 근육을 제작할 수 있을 뿐만 아니라, 동물 모델에 이식 후 실제 근육의 기능에 가깝게 재생시킬 수 있다”라고 말했으며, “더 나아가 이 기술에 포함된 물리적 자극의 조절을 통해 근육과 다양한 인체조직을 타겟으로 하는 줄기세포 분화를 직접적으로 유도 가능한 조직 맞춤형 인공 장기 제작 시스템으로 재생의료 분야에서 효과적으로 이용이 가능할 것으로 기대한다”라고 밝혔다. 이 연구는 과학기술정보통신부‧한국연구재단이 추진하는 중견연구지원사업 및 자연모사혁신기술개발사업의 지원으로 수행되었으며, 재료과학응용 분야 국제학술지 어드벤스드 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials, Impact factor=18.8, 2021년 8월)에 게재 및 표지논문(front Cover)으로 선정되었다. 또한, 생체재료과학 분야 바이오엑티브 머터리얼즈 (Bioactive Materials, Impact factor=14.6, 2021년 7월), 응용화학공학분야 케미컬엔지니어링 저널 (Chemical Engineering Journal, Impact factor= 13.3, 2021년 4월)에도 각각 게재되었다. 이와 관련 연구들은 아리랑TV BizTech KOREA “Outlook for regenerative medicine” 편에 2021년 08월 04일 소개되었다. ※논문명: A Bioprinting Process Supplemented with In Situ Electrical Stimulation Directly Induces Significant Myotube Formation and Myogenesis. (Advanced Functional Materials) ※논문명: Bio-printing of aligned GelMa-based cell-laden structure for muscle tissue regeneration. (Bioactive Materials) ※논문명: Bioprinted hASC-laden structures with cell-differentiation niches for muscle regeneration. (Chemical Engineering Journal) ※아리랑TV 소개: https://www.youtube.com/watch?v=VsgMBgr3EwU

- No. 173

- 2021-10-08

- 6805

-

성균나노과학기술원 임용택 교수 ·진승모/이상남 연구원

면역억제인자 제어로 항암치료 효능향상 나노플랫폼 개발

나노과학기술원 임용택 교수 연구팀이 종양미세환경 (Tumor microenvironment, TME)내 면역억제인자를 제어할 수 있는 나노플랫폼 (AIMS ; Assemblable Immune Modulating Suspension)을 개발하고, 이를 이용하여 기존 항암치료후에 발생하는 내성을 극복할 수 있는 효능을 동물실험을 통해 확인하였다고 밝혔다. 이번 연구에서 연구팀은 Chemoimmunotherapy와 같은 항암치료에 의해 림프절과 종양조직내에서 발현이 증가하는 대표적인 면역억제인자인 IDO (Indoleamine-2,3-Dioxygenase)에 의해 그 치료 효능이 저해되고, 내성이 발생한다는 사실에 주목하였다. 이러한 한계점을 극복하기 위하여, 연구팀은 기존 항암백신 성분(항원과 면역증강제)에 면역억제 인자 조절제를 포함하는 AIMS를 최초로 개발하였다. 이번에 개발된 나노플랫폼을 주입할 경우, 암세포를 살상하는 역할을 하는 항원 특이적 T 세포의 분화 및 증식이 증가할 뿐만 아니라, T 세포의 기능을 저해하는 역할을 하는 면역억제세포 (MDSC, Treg) 및 면역억제기능 사이토카인 (TGF-beta, IL-10)들이 감소함을 동물실험을 통해 확인하였다. 나노플랫폼인 AIMS는 로딩된 다양한 약물(항암제, 면역증강제, 면역억제인자 조절제)들의 방출거동 (sustained release)를 조절하고, 주입부위에 오래 머무르게 해줌으로써 전신독성을 낮췄다는 장점을 가지고 있다. 또한, 나노플랫폼 내 함유하고 있는 항암제, 면역증강제, 그리고 면역억제인자 조절제를 치료 시기와 목적에 맞게 종류와 양을 쉽게 조절할 수 있으며, 동결건조된 형태 (Lyophilized form)로도 저장이 용이하여, 향후 환자 맞춤형 항암면역치료 플랫폼으로의 발전을기대하고 있다. 특히, 이번 연구결과가 제1저자인 진승모/이상남 학생이 석사과정 동안 진행하여, 다학문적 과학 (Multidisciplinary science) 분야 세계적 권위의 학술지인 ‘Advanced Science’에 2021년 08월 07일자 온라인 게재되는 성과를 달성한 점이 주목된다. 제1저자로 참여한 진승모/이상남 학생은 2020년도에도 세계적 권위의 화학분야 학술지인 Accounts of Chemical Research (IF=22.384)에 지도교수와 함께 항암면역치료용 소재에 관한 주제로 논문을 게재한 바 있다. 논문명: Overcoming Chemoimmunotherapy-Induced Immunosuppression by Assemblable and Depot Forming Immune Modulating Nanosuspension (Advanced Science(IF=16.806), August 7, 2021) 저자: 진승모 (제1저자, 박사과정), 이상남 (공동 제1저자, 석박사통합과정), 유연정 (공저자, 석사과정), 신홍식 (공저자, 석박사통합과정), 이창훈 (공저자, 석박사통합과정), 엄숭호 (공저자, 성균관대 교수), 임용택 (교신저자, 성균관대 교수)

- No. 172

- 2021-09-24

- 6258

-

아동·청소년학과 이양희 교수 ·김상원 박사

아동을 위한 사회안전망 구축에서 사회적 자본의 활용

사회적 자본은 개인이 내재된 사회적 관계에서 얻을 수 있는 잠재적이거나 실질적 자원이다. 아동이 마주하는 위험 상황을 극복하는데 사회적 자본이 활용될 수 있다는 측면에서 특히 중요하다. 과거에는 부모의 사회적 자본이 얼마만큼 자녀에게 전달되었는지 등 성인의 설명을 기반으로 사회적 자본이 탐색되었지만, 최근에는 사회가 아동을 능동적인 사회적 행위자(social agent)로 받아들이면서 아동의 사회적 자본에 대한 아동의 주관적인 보고가 중요하게 고려되고 있다. 사회과학대학 아동청소년학과 이양희 교수와 김상원 박사는 부모가 폭력을 행사하는 주체인 경우 아동이 주되게 활용할 수 있는 사회적 자본이 부재하다는 점에 착안해 아동을 둘러싼 환경에서 부모 외 사회적 자본으로 기능할 수 있는 관계를 살펴보았다. 한국청소년패널의 초등학교 4학년(2,844명)의 응답을 활용하여 부모로부터 당한 폭력경험이 아동의 공격성과 우울감으로 이어지는 경로에서 형제자매, 친구, 교사, 이웃사촌, 그리고 온라인에서 알게 된 사람 각각으로부터 얻어진 사회적 자본이 각 경로를 매개하는지 검증하였다. 연구결과 형제자매, 교사, 이웃사촌에게서 얻어진 사회적 자본은 부모폭력과 공격성 또는 우울감 간 경로를 매개하였으며, 이러한 효과는 우울감과 달리 공격성에서 일관되게 나타났다. 이러한 연구 결과는 부모 외 다른 사회적 자본 역시 폭력의 악순환을 끊는 데 주요하다는 것을 시사한다. 친구에게서 얻어진 사회적 자본은 유의미한 효과가 나타나지 않았고, 온라인에서 알게 된 사람으로부터 얻어진 사회적 자본은 이를 통해 공격성이나 우울감이 증가하는 것으로 나타나 부적응적 행동을 증가시킬 수 있다는 측면에서 지속적인 모니터링이 수반되어야 함을 확인할 수 있었다. 이양희 교수는 부모로부터 얻어지는 사회적 자본이 제대로 기능하지 못할 때 아동을 둘러싼 환경(immediate environment)에서 이를 보완할 수 있는 다른 형태의 사회적 자본의 역할을 탐색했다는 데 이 연구의 의의가 있다고 설명했다. 또한 아동을 폭력으로부터 보호하는 것은 우리 모두의 책임이므로 아동의 사회적 자본을 발굴하고 개발시킬 수 있는 방안을 적극적으로 모색하는 것이 필요하다고 강조했다. 김상원 박사는 아동을 위한 사회 안전망 구축을 위해서는 개인수준 뿐 아니라 지역사회 수준에서 측정한 사회적 자본을 함께 고려함으로써 사회적 자본 활용 방안을 다각도로 모색하는 것이 필요하다고 밝혔다. 본 연구의 결과는 국제적 저명학술지인 Journal of Interpersonal Violence (SSCI, IF=6.144)에 출판되었다. 이양희 명예교수는 성균관대학교에 부임하여 약 30여년간 교수로 봉직하면서 아동상담, 놀이치료, 발달장애아동 중재, 아동학대와 방임, 아동인권, 아동탄력성 등을 주제로 학생들과 연구를 수행해왔으며, 그 결과 약 100여 편의 논문을 국내외 학회지에 출판한 바 있다. 또한 Child Abuse & Neglect (SSCI, IF = 3.928) 및 International Journal of Children’s Rights (SCOPUS) 등 국제 저명 학술지 편집위원으로 활동하고 있으며, Child Abuse & Neglect (2009-2011; 2019-2020)와 International Journal of Children’s Rights (2010) 학술지에서 여러 차례 객원편집위원장을 역임한 바 있다.

- No. 171

- 2021-09-09

- 7001

-

교육학과 김동호 교수

빅데이터 분석을 통한 온라인 학습 플랫폼 활용의도 및 행동패턴 분석과 비대면 시대의 교수-학습전략 제시

사범대학 교육학과 김동호 교수 연구팀 (1저자: 김동호, 공동저자: 미국 플로리다 대학교 교수팀)은 미국 공립학교의 수학 교육 격차를 해소하기 위하여 개발된 인공지능 온라인 학습 플랫폼 “Algebra Nation”에서 수집된 10만여명 학생 개인정보 데이터 및 로그데이터를 수집하여 온라인 수학학습 몰입을 측정하고, 학습 중지 및 이탈 (Dropout)을 예측하는 연구를 실시하였다. 다층 생존분석(Multilevel-Survival Anaylsis)기법을 활용하여 빅데이터를 분석한 이 연구는 학습자의 온라인 동영상 시청 및 학습활동 참여 패턴, 온라인 커뮤니티 참여 양상 등을 변수화 하여 중요도를 도출하였으며 동시에 온라인 학습 몰입을 높이는 공립학교 교사들의 전략을 파악하여 중요한 시사점을 제공한다. 본 연구의 결과는 최근 논문화 되어 국제적 저명학술지인 Computers and Education (SSCI, JCR 2020 IF=8.538, Top #4 in Education & Educational Research)을 통하여 출판되었다. 코로나 사태의 장기화와 비대면 공교육의 급속한 확장이 예상되는 현 시점에서 해당 연구의 결과가 주목받고 있다. 김동호 교수는 성균관대학교 부임이후 인공지능 온라인 학습 플랫폼 연구를 지속적으로 수행하고 있으며, 최근에는 다양한 교육공학 이론에 기반하여 사용자들의 학습을 촉진시키는 연구들을 학생들과 수행해 오고 있다. 김동호 교수 연구팀의 이정원 연구원은 “온택트 시대에 교수자와 물리적으로 떨어져 있더라도 최적의 맞춤형 경험을 제공할 수 있는 플랫폼 연구가 활발해질 것”이라는 생각을 제시하였다. 이정원 연구원은 최근 사범대학의 예비 교사들이 수업 전략을 습득할 수 있도록 지원하는 인공지능 챗봇을 개발중에 있다.

- No. 170

- 2021-08-26

- 10424

-

삼성융합의과학원 원홍희 교수 ·김민서 연구원

비만과 심혈관 질환의 복합 관계 밝혀내

삼성융합의과학원·삼성서울병원 삼성유전체연구소 원홍희 교수 연구팀(제1저자 김민서)이 비만과 다양한 심혈관 질환에 대한 복합 관계를 밝혀냈다. 연구진은 500개가 넘는 코호트를 메타분석하여 비만이 9개의 심혈관 질환의 발생 위험 및 사망 위험에 미치는 영향을 통섭적으로 분석했으며, 역학 연구의 메타분석에 멘델리안 무작위 연구(Mendelian randomization study)라는 유전체 기반 연구를 접목해 새로운 연구 디자인을 제안했다. 이로써 코호트 연구로 연관성(association)을, 유전체 연구로 인과성(causality)을 확인하고 나아가 복잡한 역학 주제를 보다 해상도 높게 분석 가능케 했다는 평가를 받았다. 비만과 심혈관계 질환의 연관성은 오래전부터 지속적으로 연구되어 왔으며, 비만에 의해 심혈관 질환의 위험도가 증가한다고 알려져 있다. 하지만 연구마다 비만 측정 지표, 인종, 코호트 특성 등에 따라서 매우 이질적인 결과를 보여주었다. 또한 비만은 질환과의 양방향성 상호작용도 가능한 독특한 특징이 있다. 즉, 비만에 의해 심혈관 질환의 위험도가 증가하기도 하지만, 반대로 심혈관 질환의 발생으로 비만이 증가되었을 가능성도 배제할 수는 없다. 이렇게 복합적이고 복잡한 역학적 연관 관계의 경우, 관찰연구만으로는 정확한 인과성 혹은 상호작용의 방향을 확인하기 어렵다는 한계가 있었다. 약물 연구 등의 간섭 연구(interventional study)에서는 무작위 대조군 실험(randomized controlled trial)이라는 연구 디자인을 통해 인과성을 확인할 수 있지만, 비만과 심혈관 질환의 경우 간섭을 통해 비만을 유발하는 것은 비윤리적이기 때문에 주로 관찰연구에 의존한다. 관찰연구는 그 특성상 교란변수를 근본적으로 배제하기 어려우며, 비만이라는 양방향성 표현형의 경우 그 관계 규명이 더욱 힘들다. 연구진은 이러한 문제를 해결하기 위해 처음으로 관찰연구에 인과성 확인을 위한 유전체 기반 연구를 접목했다. 연구에서 활용한 멘델리안 무작위 연구는 감수분열 때 유전자 변이들이 무작위로 배정되면서 비만 위험도를 높이는 유전자 변이를 많이 가진 군과 적게 가진 군이 형성되는 것에 기반한다. 이 두 군에 대해 심혈관계 질환들의 위험도에 차이를 비교하면 간섭(intervention) 없이도 비만이 이들 질환을 유발하는지를 평가할 수 있다. 멘델리안 무작위 연구는 감수분열 단계에서 무작위로 군이 나뉘기 때문에 환경에 의한 교란변수 및 역인과(reverse causation) 관계로부터 독립적인 결과를 확인할 수 있다는 강점이 있으며, 이는 기존 관찰 연구가 교란 변수와 역인과 관계에 취약하다는 점과 대비된다. 연구진은 대규모 관찰연구의 강점인 연관성 확인에 대한 이점과 유전체 기반 연구의 강점인 인과성 확인에 대한 이점을 모두 활용하여 오랫동안 연구되어 온 비만과 심혈관계 질환들을 관계에 대한 높은 수준의 증거를 새로이 제시하였다. 김민서 연구원은 “임상 연구를 하면서 느꼈던 임상 연구의 취약점이 있었다. 이를 유전체 연구를 통해 보강할 수 있는 연구 디자인을 새로이 고안했는데, 임상과 유전체학 모두를 배웠기에 연결지점을 잡을 수 있었다. 앞으로 많은 역학 연구 주제에 본 연구 방법론이 활용되어 더욱 정교한 연구들이 가능해질 수 있기를 기대한다”고 말했다. 원홍희 교수는 “본 연구는 대규모 역학 연구와 유전체 연구를 통합함으로써 전 세계적으로 큰 문제로 인식되고 있는 비만과 이로 인한 심혈관 질환의 위험성에 대한 과학적 증거를 체계적으로 제시하였다는 점에서 의미가 있다. 비만이 다양한 심혈관 질환의 발생 및 사망 위험의 원인이 되는 것으로 밝혀진 만큼, 심혈관 질환의 위험을 낮추기 위해 적정한 체중과 건강한 식생활 습관을 유지하는 것이 중요하다”고 전했다. 본 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구사업의 중견연구 지원사업으로 수행되었으며, 연구 성과는 세계에서 가장 권위 있는 심장학회지인 European Heart Journal(Impact Factor 29.98)에 8.1(일) 온라인 게재되었다.

- No. 169

- 2021-08-06

- 9349

-

화학공학/고분자공학부 김동환 교수 ·문병석 박사

초소형·초고효율 마이크로레이저 개발, 원자의 무질서 구조에서 답을 찾다

화학공학과 김동환 교수 연구팀(제1저자 문병석 박사)이 한국과학기술원(KAIST) 김영진 교수, 울산과학기술원(UNIST) 곽상규 교수와의 공동연구를 통해, 원자 단위의 무질서 구조를 갖는 새로운 상향변환 재료를 활용하여 마이크로레이저의 초소형화 및 초고효율화에 성공했다. 이번에 개발된 마이크로레이저는 머리카락 두께의 수십 분의 일만큼 작음에도 불구하고 광 집적회로(Photonic Integrated Circuits)의 광원 역할을 하는 핵심적인 소자로, 인텔의 광통신 칩(Intel® Silicon Photonics)에 사용되는 등 광학 소자의 새로운 미래로 주목받고 있다. 이에 많은 국내외 연구진은 마이크로레이저를 초소형화하고, 적은 에너지로 구동할 수 있도록 노력해왔다. 하지만 레이저는 소형화할수록 빛을 가두고 증폭시키기기 어려워 소형화와 효율성을 모두 만족하는 레이저 개발에 어려움이 있었다. 공동연구진은 이와 같은 기존 과학계의 한계를 레이저 재료 내에서 에너지 손실을 최소화 할 수 있는 기술을 통해 극복했다. 본 연구를 통해 개발된 상향변환 마이크로레이저는 실용화 단계를 거쳐 ‘단일 분자 수준 생체분자 검출’, ‘살아있는 세포 내부 생체분자 농도 실시간 모니터링’ 등 의료 진단기술의 수준을 끌어올릴 수 있다. 또한 광 집적회로의 광원으로도 사용이 가능해 차세대 고부가가치 분야의 핵심기술로 활용될 것으로 기대된다. 김동환 교수는 “본 연구는 기존에 널리 사용되어온 결정질 구조의 상향변환 재료의 고정관념을 벗어나 재료의 무질서 구조를 적극적으로 활용함으로써 마이크로레이저의 소형화뿐만 아니라 효율성 한계까지 극복한 최초의 사례이며, 향후 제조 공정 자동화 및 집적화를 통해 활용성을 극대화할 수 있을 것으로 기대한다”고 연구 의의를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부 지원 중견연구자사업, 휴먼플러스융합연구개발챌린지사업, 집단연구지원사업(ERC), 개인기초연구, 세종과학펠로우십 및 교육부 지원 박사후국내연수사업으로 수행되었으며, 성균관대학교-한국과학기술원-울산과학기술원의 공동연구로 진행된 이번 연구결과는 과학전문지인 Nature Communications(IF: 14.919, JCR 분야 상위 4.79%)에 7.21(수) 게재되었다. ※ 논문명 : Continuous-wave upconversion lasing with a sub-10 W cm-2 threshold enabled by atomic disorder in the host matrix [그림1] (a) 액화-급랭 비정질화를 활용한 상향변환 마이크로레이저 제조 모식도 (b) 상향변환 마이크로레이저의 SEM 이미지 (c) 상향변환 마이크로레이저의 속삭임회랑모드 레이저 발광 모식도 [그림2] (a) 적외선 레이저 광원 파워에 따른 적색 영역 상향변환 레이저 발광 (b) 10 W cm-2 이하 파워에서 구현된 상향변환 레이저 발광 (c) 상향변환 레이저 피크의 세기 및 선폭으로 확인된 레이저 문턱값(4.7W cm-2) [그림3] (a) 실리카가 코팅된 결정질 상향변환 나노입자 및 액화-급랭 비정질화를 거친 원자단위 무질서 구조 (b-d) 도핑된 란탄족 이온인 Yb3+(b), Er3+(c) 및 호스트 매트릭스(d)가 갖는 포논 상태밀도

- No. 168

- 2021-07-30

- 7774

-

화학공학/고분자공학부 방창현 교수 ·이지현 박사과정, 송진호 연구원

물방개의 점착컵을 모사한 점착소재와 이를 기반으로 무전원 방식의 체액 포집과 피부 모니터링이 가능한 피부 부착형 패치 개발

화학공학과 방창현 교수 연구팀(이지현 박사과정, 송진호 연구원, 백상열 박사, 김다완 박사과정, 이헌준 박사과정 참여)은 수컷 물방개의 점착컵을 모사한 점착소재와 이를 기반으로 무전원 방식의 체액 포집과 피부 모니터링이 가능한 피부 부착형 패치 개발하였다. [1] Science Advances 6월 16일 (IF: 14.136); 무전원 방식의 체액 포집과 피부 모니터링이 가능한 피부 부착형 패치가 개발; Diving beetle–like miniaturized plungers with reversible, rapid biofluid capturing for machine learning–based care of skin disease; 이지현, 백상열 (1저자)/방창현 교수 (교신저자) [2] Chemical Engineering Journal 5월 7일 (IF: 13.273); 마이크로 크기의 체액 담지 가능한 물방개 점착 모사 피부 및 장기 부착형 패치 개발 “Wet soft bio-adhesion of insect-inspired polymeric oil-loadable perforated microcylinders; 송진호 (1저자)/방창현 교수 (교신저자) 피부의 체액을 이용한 바이오마커 진단은 비침습형으로 주사나 수술 등에 의한 고통과 불편함을 수반하지 않고 감염의 위험을 낮출 수 있어, 많은 주목을 받고 있으며 관련 산업 또한 크게 성장하고 있다. 하지만 피부 계면의 체액을 정확하게 분석하기 위해서는 굴곡지고 거친 피부 표면에도 유격 없이 부착되고, 분석 지표로 사용되는 체액을 손실 없이 빠르게 포집하여 정량적인 분석이 가능하도록 해야 한다. 현재까지 개발된 비침습형 체액 진단 기기들은 대부분 미세유체칩 형태로 이루어져 있는데, 이는 정밀 분석을 위한 개별적인 체액 포집 구조가 없고 반복 사용이 어렵다는 문제가 있다. 또한 외부 전원이 필요한 분석 방법과 고가의 전용 분석 장비를 이용하기 때문에 개인이 이용하기엔 한계가 존재한다. 연구팀은 [1]번 연구에서에서 체액을 분석하는 기존 진단 시스템의 한계점을 해결하고 개선하기 위해, 물방개의 점착 컵을 모사한 무전원 기반의 빠른 체액포집 및 스마트 분석 모니터링 패치를 개발하였다. 또한 점착 컵 내부에 체액 흡수력이 높고, 산성도 변화에 따라 색이 변하는 하이드로젤을 담지해 포집된 체액의 산성도를 별도의 전원장치 없이 분석할 수 있도록 하였다. 또 머신러닝 기반 분석 어플리케이션 개발을 통해 모바일기기로 이미지를 촬영하고, 촬영한 하이드로젤의 색 이미지 데이터(RGB)를 기계 학습하여 피부 산성도를 높은 정확도로 추적할 수 있도록 했다. 나아가 연구팀은 연세대 조승우 교수팀과 공동 연구를 통하여 개발된 패치를 산성도 변화가 동반되는 여드름 질환 모델에 적용, 육안관찰을 바탕으로 약물 처치시점을 판단한 경우보다 더욱 빠른 피부 정상화가 가능함을 확인했다. 또한 연구팀은 [2]번 연구에서 물방개의 앞발에 존재하는 점착컵의 구조와 원리를 밝히고 물방개의 점착 컵을 과학적으로 분석·설계하여 마이크로 크기의 인공 점착 컵을 제작하였고 점착 컵의 내부 흡인력을 극대화하고, 다양한 장기들(피부, 소장, 간 등)에 점착력 높이는 연구를 진행하였다. 또한, 점착 컵 내부 공간에 장기의 점액을 제어하여 장기의 표면에 손상 없이 장시간 점착이 가능한 점착소재를 개발하여 청정 장기 점착소재 및 미끄러지지 않고, 상처를 주지 않는 수술용 그리퍼를 개발하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 신진연구사업 및 보건복지부 피부과학 응용소재·선도기술개발사업의 지원으로 진행된 이번 연구의 성과는 Science Advances (Impact Factor 14.136)와 Chemical Engineering Journal (IF: 13.273)에 게재되었다. * 좌측부터 방창현 교수, 이지현 박사과정, 송진호 연구원 그림1. 무전원 방식의 체액 포집과 피부 모니터링이 가능한 물방개 점착컵 모사 피부 부착형 패치 그림2. 마이크로 크기의 체액 담지 가능한 곤충 점착 모사 피부 및 장기 부착형 패치

- No. 167

- 2021-07-16

- 9946

-

인터랙션사이언스학과 김장현 교수 ·김병준/이겨레/유민주 연구원, 서울디지털재단 박건철 책임

16만여건의 민원 텍스트 자동분류 알고리즘 제안

저출산 고령화 사회에 따라 세계 각국의 수도 및 대도시는 더 집중화되고 그에 따른 복잡한 문제가 발생중이다. 도시에 더 많은 사람들이 몰려들면서 민원의 양은 더욱 증가하였지만 이를 대응할만한 인력은 턱없이 부족하다. 우리 대학 인터랙션사이언스학과 김장현 교수 연구팀(1저자: 김병준, 2저자: 이겨레/유민주 박사과정)은 서울 디지털재단 박건철 책임(2저자)과 함께 2006년부터 2017년까지 10여 년간의 민원 텍스트 16만건을 기계학습을 통해 자동 분류하는 알고리즘을 제안해 CITIES (SSCI, JCR 2019 IF= 4.802, Top #2 in Urban Studies)에 게재하였다. Word2vec과 랜덤 포레스트(Random forest)를 기반으로 교통, 환경, 문화 등 10가지의 민원을 인공지능이 약 70%의 정확도로 분류할 수 있다. 기존의 민원 담당 공무원이 일일이 손으로 분류해야했던 비효율적인 행정 절차가 기계학습을 통해 빠르고 정확하게 효율적인 민원대응으로 탈바꿈 가능하다. 이에 더해 자동 분류한 민원을 시계열 토픽 모델링 (Dynamic topic modeling)으로 분석해 현재 중요한 민원 주제와 앞으로 부상하거나 줄어들 민원 주제를 예측할 수 있는 방법을 제안하였다. 마지막으로 데이터 분석 과정을 github와 책(도시데이터표준분석모델 : 민원분석편)으로 공개해 앞으로 각 지방 자치단체의 스마트 시티 시스템 구축에 도움이 될 수 있도록 하였다. 해당 논문과 분석 과정을 메뉴얼화해서 나온 책은 아래 사이트를 통해 확인할 수 있다. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275120312890#f0005 https://github.com/SeoulDigitalFoundation/VoiceOfSeoul_AnalysisGuide https://sdf.seoul.kr/research-report/1241 그림 1. 지하철 임산부 노약자석 관련 민원 추이 그림 2. 미세먼지와 에너지 절약 관련 민원 추이

- No. 166

- 2021-07-01

- 8421